Im Interview mit Britta Schellenberg.

Wenn 2019 in Deutschland ein rechter Attentäter eine Synagoge stürmen will, wahllos Passanten ermordet und dabei seine Taten ins Netz stellt, stimmt etwas nicht in einer Gesellschaft. Gleichzeitig stimmt es nicht, dass dieser rechte Terror sowie damit verbundener Hass und Hetze neue Phänomene im gesellschaftlichem Miteinander sind. Kaum zu bestreiten ist es aber, dass sich rechter Terror und somit Rechtsextremismus gewandelt hat – er ist digital geworden.

Im Interview mit der Politologin Britta Schellenberg hat relaio nachgefragt, wie Hass und Hetze eine plurale Gesellschaft herausfordern, wie sie sich zur Wehr setzen kann und welche Rolle jede*r Einzelne aber auch öffentliche Institutionen dabei spielen. Für Britta Schellenberg ist klar: Ohne Bildung geht es nicht. Wie diese aussehen kann, erklärt sie auch anhand der Arbeit ihres Projektes „Den Menschen im Blick“.

relaio: Frau Schellenberg, spätestens seit dem Anschlag in Halle sowie auf Walter Lübcke ist Rechtsextremismus wieder in das Zentrum gesellschaftlicher Debatten gerückt: Mit was haben wir es da eigentlich zu tun?

Britta Schellenberg: Ich würde tatsächlich von Hasskriminalität sprechen. Davon sehe ich insgesamt eine Zunahme. Es geht dabei nicht allein um rassistische Gewalt, sie ist aber oftmals der Hintergrund. Eigentlich richtet sich diese Hasskriminalität gegen die plurale Gesellschaft, gegen die Demokratie, in der wir leben und damit auch gegen die Menschen und Akteure und Akteurinnen, die diese Demokratie ausmachen. Insofern richtet sich Hasskriminalität gegen Menschen, die sich für diese Demokratie stark machen, ob es jetzt für Geflüchtete ist oder für Parteien – was auch der Grund ist, warum es auch viele Politiker*innen trifft. Und es trifft im Übrigen auch viele Journalist*innen, die immer stärker Bedrohungen ausgesetzt sind. Sie richtet sich auch verstärkt gegen Frauen, die öffentlich präsent sind und gegen Menschen mit ausländischen Familienbiografien oder aus nicht-christlichen Religionen.

Die Amadeu Antonio Stiftung hat 198 Todesopfer sowie zwölf Verdachtsfälle rechter Gewalt seit der deutschen Wiedervereinigung aufgelistet. Viele davon sind schon Jahre her. Rechte Gewalt ist also eine bereits länger bestehendes Problem: Was ist nun neu daran?

Das ist eine wirklich spannende Frage. Denn wenn man sich rechtsterroristische Übergriffe anschaut, dann gibt es die eigentlich seit 1945. Seit es den Nationalsozialismus als Staatsform so nicht mehr gibt, sieht man an den verschiedensten Übergriffen eine Kontinuität von Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik Deutschland. Was sehen wir jetzt? Nun, die deutsche Gesellschaft an sich, ist über die Jahrzehnte liberaler, weltoffener, weniger rassistisch und auch weniger antisemitisch geworden. Gleichzeitig sehen wir, dass rechte Terrorgruppen weiterhin existieren und dass diese heute im Kontext der Globalisierung und Digitalisierung mehr Möglichkeiten besitzen, Menschen persönlich anzugreifen und ihnen Schaden zuzufügen.

„Ich würde tatsächlich von Hasskriminalität sprechen. Davon sehe ich insgesamt eine Zunahme. Es geht dabei nicht allein um rassistische Gewalt, sie ist aber oftmals der Hintergrund“, sagt Britta Schellenberg. (c) Hannah Wolf

Außerdem ist unsere Gesellschaft deutlich diverser, demokratischer und pluraler geworden. Somit haben sich die Angriffsziele multipliziert. Gleichzeitig hat sich die Gruppe der Menschen, die Hass und Drohungen verbreiten, vergrößert. Diese Leute haben mehr Möglichkeiten dazu und die Strafverfolgung hängt hinterher. Zum Beispiel ist die Polizei sowie die Justiz immer noch nicht in der Lage, wirklich gegen digitale Gewalt und digitalen Hass vorzugehen. Da gibt es Gesetzeslücken und deren Schließung geht langsamer voran als die Entwicklung der Gesellschaft. Ein weiterer Grund ist, dass die Bearbeitungsschwächen bestehender Vorfälle einfach massiv sind. Wenn man da jetzt nicht nachlegt, wird man es schwierig haben, vorhandene Probleme in den Griff zu bekommen.

Die Tat von Halle wurde auf der Online-Plattform „Twitch“ live gestreamed: Hat Rechtsextremismus nun einen neuen digitalen Tatort?

Ja, es gibt neue Räume, in denen man sich nun austauscht. Die sind jetzt eben auch digital geworden und die Anhänger und die Täter selber feiern sich dort. Es ist jetzt gar nicht mehr nötig, handfeste Organisationen zu gründen, wo man gemeinsam zusammensitzt und irgendetwas unterschreibt oder dergleichen. Die Täter haben häufig ja auch gar nicht so viele reale, soziale Kontakte, sondern bewegen sich oft global in diesem digitalen Raum und beklatschen sich gegenseitig bei immer bestialischeren Taten, die dann eben auch noch live gefilmt werden. Breivik im Jahr 2011 war vielleicht ein Vorläufer. Der hat sich zwar noch nicht selbst gefilmt, aber es gab eben diese digitale Vernetzung, wo schon ideologische Freundschaften digital Bestand hatten und er hatte bereits ein sogenanntes Manifest ins Netz gestellt.

Laut einer US-amerikanischen Studie agieren derartige Extremisten international und plattformübergreifend. Eine weitere Erkenntnis der Studie besteht darin, dass man „Anti-Hate-User“ dazu zu bringen sollte, mit Hilfe von Diskussionen Hass und Extremismus im Netz zu stoppen: Wie lässt sich derartiger Hass erkennen?

Dafür bedarf es Demokratiebildung im Prinzip schon im Kindesalter – eine, die gleichzeitig eine Menschenrechtsbildung ist. Politische Bildung, die darauf setzt, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen und möglichst konfliktarm Differenzen bearbeiten können. Denn von Kindesalter an lernt man, wie man mit Konflikten und bestimmten, schwierigen Themen umgehen muss. Wenn das nicht gut gelernt wird, ist es eben leichter, in solche gewaltaffinen Bereiche abzudriften. Das begleitet uns unser Leben lang. Den menschenrechtlichen Status und die Menschenwürde der anderen zu schätzen, ist etwas, dass sich durch alle Institutionen durchziehen muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das umfasst unbedingt auch die Strafverfolgung und die Ermittlungsarbeit von Polizei und Justiz. Auch da müssen die Normen klar sein. Ebenso in welcher Gesellschaftsform wir tatsächlich leben – nämlicher einer pluralen Demokratie – und was das bedeutet.

Aber, ist das immer klar?

Es muss klar gestellt werden. Und es ist strafrechtlich zu verfolgen, wenn Polizeibeamte rassistisch handeln oder die Justiz auf einem Auge blind urteilt. Es muss auch etwas getan werden, wenn Übergriffe auf Personen nicht als solche bearbeitet werden, weil etwa die Bedeutung von Hasskriminalität, von Vorurteilen, nicht bekannt ist. Da muss noch sehr viel getan werden. Es wurde lange versäumt, politische, demokratische und menschenrechtsbezogene Bildung in diesen Institutionen auszuüben, die das unmissverständlich klar macht.

„Es ist jetzt gar nicht mehr nötig, handfeste Organisationen zu gründen, wo man gemeinsam zusammensitzt und irgendetwas unterschreibt oder dergleichen.“ (c) Hanna Wolf

Dann reicht es also nicht aus, wenn Bundesinnenminister Horst Seehofer hunderte neue Planstellen in Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz zur Bekämpfung gegen Rechtsextremismus schaffen will?

Absolut nicht! Das kann auch genau nach hinten losgehen. Denn wenn man dann jemanden einstellt, der nicht über eine entsprechende Haltung verfügt, die mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dann hat das überhaupt keinen Sinn. Die Menschenrechte sind ja ein zentrale Bestandteil des Grundgesetzes, ebenso das Versprechen des Staates nicht zu diskriminieren, weder nach Religion, Herkunft, Geschlecht. Wir wissen, das Polizeien auch bestimmte Dynamiken entfalten können, die gerade für ein rechtsextremes Spektrum anfällig machen. Da muss man ganz gezielt gegenarbeiten. Das kann man nicht, in dem man schlicht Leute anstellt, sondern viel mehr durch politische Bildung und entsprechende Trainings. Inzwischen wissen wir auch: die eigenen Rassismen, die eigenen Haltung zu Gewalt wird dann noch verschärft während des Polizeidienstes, im Verlauf der Jahre. Das heißt, es gibt die Notwendigkeit, da gegenzusteuern, indem man mit den Institutionen gemeinsam und in den Institutionen diese Werte, die wir haben, diskutiert. Es muss gleichzeitig aber Klarheit bei internen Ansagen herrschen.

Den Livestream des Anschlags in Halle haben einige Personen in Echtzeit mitverfolgt. Hinsichtlich der Diskussion von Werten muss man sich doch dann fragen: Was darf man und was nicht?

Letztlich ist jeder einzelne gefragt, wie er mit seiner Umwelt umgeht und dazu beitragen kann, dass der Umgang miteinander möglichst konfliktfrei, anständig und menschenwürdig ist.

Finden Sie, dass Personen wie Björn Höcke, die Praxis eines solchen gemeinsamen Umgangs untergraben, oder ist das zu einfach gedacht?

Ich glaube, dass es hier wirklich auf alle Kräfte ankommt, im Sinne wie Menschen privat oder öffentlich reagieren. Es kommt also darauf an, wie man selbst in bestimmten Diskussionen kontert. Aber auch politische Parteien sind gefragt, die richtigen Entscheidungen und Abgrenzungen zu treffen. Etwa dann, wenn sich menschenverachtend oder antisemitisch geäußert wird. Das sehe ich bei Herrn Höcke und anderen Parteimitgliedern oder Führungskräften AfD durchaus gegeben. Das heißt, man muss genau aufpassen, mit wem man wie ins Gespräch kommen will. Und auch klar sagen, mit wem nicht.

Was die Frage mit sich führt, welche Plattform man solchen Personen bietet.

Natürlich ist es nötig, sich auch öffentlich auseinanderzusetzen. Man kann ja jetzt nicht die mitunter gewählten Personen aus den Medien ausladen. Man muss sich schon dem Thema stellen und es diskutieren. Auseinandersetzung gehört zur Demokratie. Aber: Die ganzen Dynamiken, die Medien dabei entfalten, müssen ebenso bedacht werden. Sie funktionieren ja teilweise auf Dramatik, Negativität und Kontroverse. Ich denke, es sollte keine Gesprächsverbote geben, aber es soll schon sehr klar sein, mit welcher Partei man koaliert oder sich zumindest zu Gesprächen dafür einlässt und mit welcher das eben absolut nicht möglich ist, weil man selbst komplett andere Werte hat.

Stichpunkt Werte: (Rechts-)Konservative sprechen allzu gern von „Hypermoral“ oder „Tugendterror“. Andererseits gibt es die Befürchtung, dass demokratische Grundvoraussetzungen wie Pluralität und Toleranz verschwinden. Ebenso könnte man aber sagen: Verschwindender Konsens bedeutet ein Erstarken der Meinungsfreiheit – auch eine Säule der Demokratie: Ist unsere Demokratie also überhitzt, oder einfach nur auf ziemlich guter Betriebstemperatur?

Demokratie heißt, Aushandlungsprozesse und Kontroversen zu stemmen und führen zu können. Deshalb würde ich sagen: Es läuft eigentlich ziemlich gut. Dass gerade auch in Deutschland so divers diskutiert wird, empfinde ich zunächst als positives Zeichen für die Demokratie. Die Frage danach, was nicht mehr akzeptabel ist und wo tatsächlich Grenzen zu ziehen sind, muss immer wieder neu verhandelt werden. Auf der einen Seite gibt es Mehrheiten, die darüber sprechen und verhandeln, auf der anderer Seite haben wir aber auch klare Gesetze, wie das Grundgesetz, die klar bestimmen, was nicht geht. So ist die Würde des Menschen unantastbar.

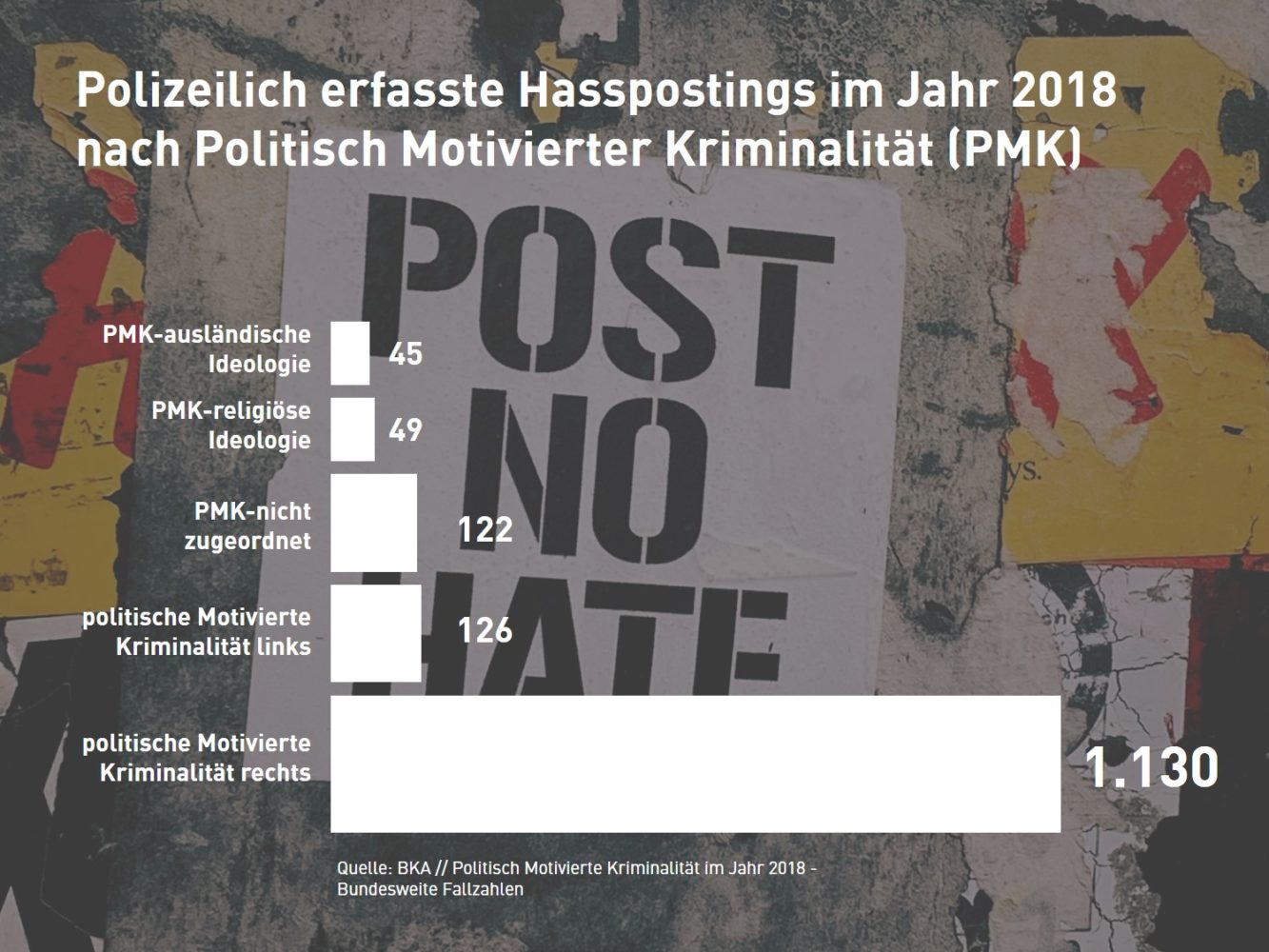

77 Prozent der 2018 polizeilich erfassten und politisch motivierten Hasspostings beinhalten rechten Hass und Hetze. (c) Grafik: relaio // Datenquelle: Bundeskriminalamt.

Ich als Wissenschaftlerin würde sagen, es ist absolut wichtig, sich mit den verschiedensten politischen Strömungen auseinander zu setzen. Aber es ist genauso wichtig, diese aus einer heutigen Sicht reflektieren zu können. Das heißt nicht, dass man heute gewissen Dinge nicht mehr diskutieren darf, das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil: Man muss Dinge besprechen, aber man muss es auch mit dem Blick von heute können.

Einmal ganz normativ gefragt: Wie sollte dieser Blick ausgerichtet sein?

Was die Wissenschaft betrifft, muss man alles lesen dürfen und diskutieren können. Aber wenn es um das Zwischenmenschliche geht, muss man schon klar machen, welche Rechte heute gelten. Das heißt, ob jemand jüdischen Glaubens ist oder einen Vater aus dem Iran hat, macht diese Person aus der heutigen Sichtweise nicht zu einem schlechteren Deutschen oder zu einem Nicht-Deutschen. Darüber kann man im Hier und Jetzt nicht mehr diskutieren. Man kann aber natürlich abstrakt in die Geschichte einsteigen, Ideologien oder bestimmte Standpunkte anschauen und sich innerhalb dieser Standpunkte ein eigenes Bild davon machen, wie plausibel diese im historischen Kontext erscheinen. Man kann einen Carl Schmitt und solche Begriffe wie Tugendterror auf Plausibilität auf den damaligen sozio-politischen Kontext, in dem er damals geschrieben hat, hin untersuchen. Das kann man auch ziemlich wertfrei tun. Bloß muss man ihn eben entsprechend einordnen können.

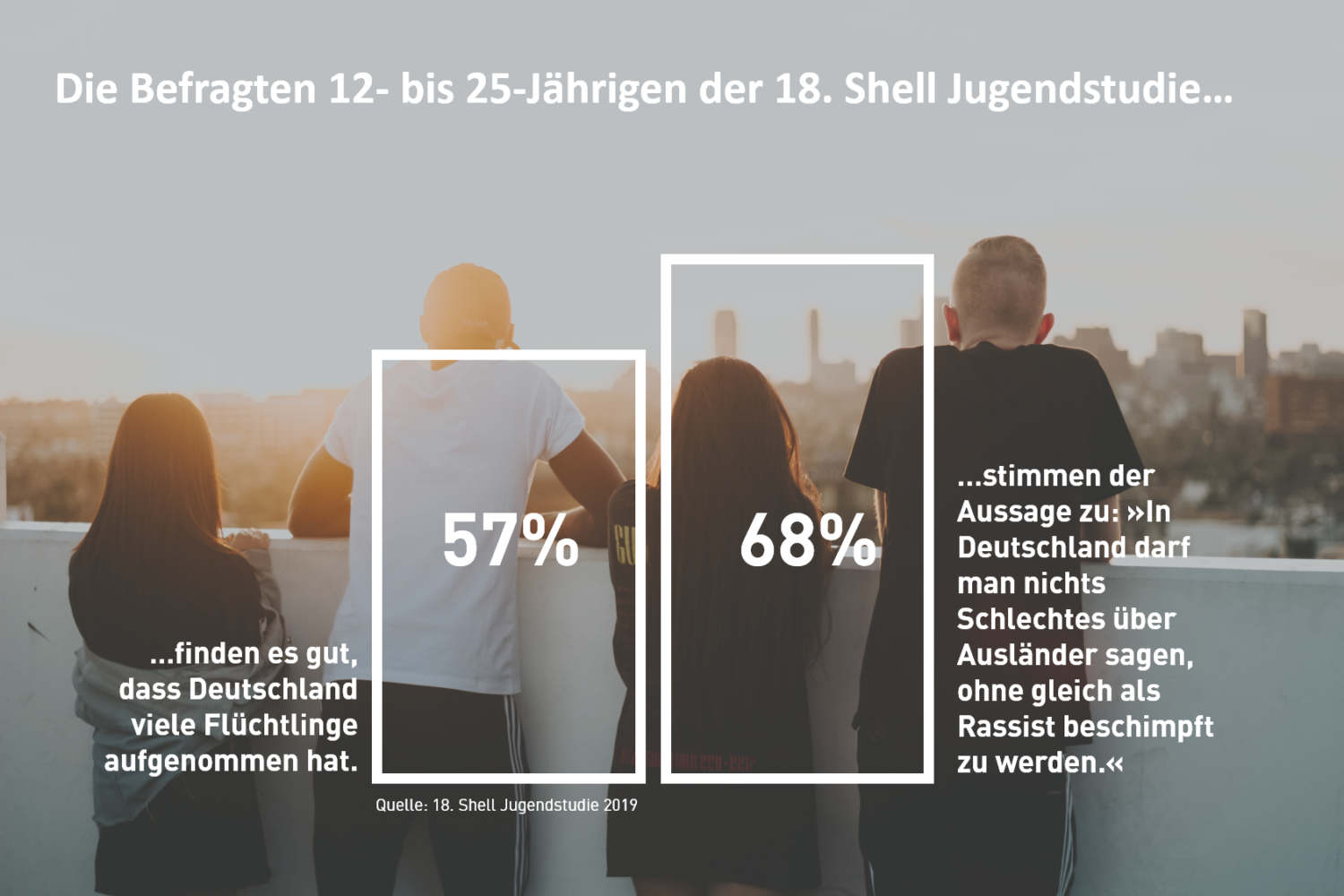

In der sogenannten Shell-Jugendstudie 2019 finden es mehr als die Hälfte der dort befragten 12- bis 25-Jährigen gut, dass Deutschland viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Die Aussage „In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden“ erhält allerdings noch größere Zustimmung. Es gibt also ein Gefühl moralischer Tabuisierung? Was ist dran an diesem Gefühl und wie lässt sich ihm begegnen?

Wenn Meinungsumfragen so etwas ergeben, dann macht es neugierig, genauer hinzuschauen. Es ist interessant sich genauer damit auseinanderzusetzen, sich zu fragen, was da gemeint ist und ins Gespräch zu kommen. Man muss sie also fragen: Warum entsteht bei ihnen dieser Eindruck, warum sind sie dieser Meinung – eben schon deshalb, um es besser verstehen zu können. Zweitens sollte man bei solchen Untersuchungen stets schauen, ob die Fragen passend und verständlich sind. Was die Befragten assoziieren lassen und auch was bei ihnen ausgelöst wird. Es ist in der Rassismusforschung Konsens, dass die Aussage „alle Ausländer“ sind schlechter oder minderwertiger als die imaginierte Eigengruppe, rassistisch ist. „Ausländer“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch häufig problematischerweise als Abkürzung für „Schwarze“, „Juden“, „Muslime“, „Türken“ etc. etc. genutzt. Auch hier müssten vertiefende Fragen, müsste qualitative Forschung ansetzen. Denn Einordnungen sind wichtig, um zu verstehen, was da angekreuzt wurde.

Viele Jugendliche befürworten einen solidarischen Umgang mit Geflüchteten, fühlen sich jedoch gleichzeitig moralisch tabuisiert. (c) Grafik: relaio // Datenquelle: 18. Shell Jugendstudie 2019.

Abschließend könnte man doch sagen: Es sind vor allem Ressentiments, das heißt, die prinzipielle Abwertungen anderer mit dem Zweck der eigenen Aufwertung, die die Ursache von Hass und Hetze sind. Ist es das Ziel ihrer Projekts „Den Menschen im Blick“ genau gegen solche Einstellungen anzukämpfen?

Man könnte es schon so formulieren, dass es darum geht, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und in die kritische Analyse und Selbstreflexion zu treten. Ein Ausgangspunkt von dem Projekt war es tatsächlich, zu schauen, wie man ein Bildungskonzept für eine plurale Gesellschaft entwickeln kann, bei dem man sich die Frage stellt, was man selbst eigentlich damit zu tun hat. Dass man sich also fragt, welche Vorteile so eine Gesellschaft bietet und wo man darin persönlich stehen will. Letztlich will ja jeder, dass die eigene menschliche Würde, Lebensweisen und Lebensformen anerkannt werden. Wir, hier in München sitzend, haben zudem festgestellt, dass die am Projekt Mitarbeitenden sowie die Korporationspartner*innen sehr divers sind, was die eigenen Hintergründe, Religionen, Wünsche und Lebensweisen betrifft. Von diesem Ausgangspunkt, aber auch in Hinblick auf das Grundgesetz, wollten wir dann ein Bildungskonzept erstellen.

Mit Ihrem Projekt halten Sie Trainings in öffentlichen Institutionen, um dort Rassismus und Diskriminierung besser erkennbar zu machen: Welchen Bedarf gibt es dort für Ihre Arbeit?

Wir haben zu Beginn in den jeweiligen Institutionen Befragungen durchgeführt, um herauszufinden, was diese Trainings denn Leuten dort nützen und welcher Mehrwehrt dabei besteht. Sie haben am Ende die beste Erfahrung. Ob es jetzt Polizei, Diakonie, AWO, Caritas oder die Stadt München ist, sie wissen selbst am besten, wie ihre Mitarbeitenden und ihre Führungskräfte ticken und welchen Bedarf es an Handlungsorientierung gibt. Der Mehrwert ist nicht selten zunächst ein egoistischer. So gibt es diverse Mitarbeitende, die miteinander auskommen müssen. Öffentliche Institutionen haben zudem die Verantwortung für Klientinnen und Bürgerinnen, die divers sind und die entsprechend divers behandelt werden müssen. Andere sehen, dass es eine Schieflage in der Gesellschaft gibt – die Diskurse werden härter, eine Brutalisierung der Sprache findet statt – und wollen insgesamt etwas für den gesellschaftlichen Frieden tun.

Wie sieht dann so ein Training ganz konkret aus?

Zunächst gibt es eine Einführung zu den Themenbereichen Rassismus und Diskriminierung. Dann gehen wir sehr schnell in die Praxis über. Besonders wichtig an dem Projekt ist dabei das Thema Diskriminierung – sie ist handlungsorientierter als Rassismus. Das heißt, wenn das Personal einer Organisation eine rassistische Einstellung hat, ist das nicht zwingend problematisch in dem Sinne, dass diese sich nicht zwingend in einer Handlung äußern muss. Diskriminierung hingegen geschieht aber immer, indem Menschen anders behandelt werden aufgrund irgendeiner Einkategorisierung in Folge ihrer Herkunft, Religion, Sexualität oder etwa ihrem Geschlecht. Das ist einfach illegitim und darum geht es.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenEin weiterer Schwerpunkt ist es, zu versuchen, in diesen Schulungen und mit diesen Organisationen festzustellen, wo es vielleicht Routinen oder Regelungen gibt, die bestimmte Menschen ausschließen oder andere Menschen privilegieren. Darüber sollen die Übungen ein Bewusstsein schaffen. Wenn jemand etwa rassistische Statements von sich gibt oder etwa die Kollegin XY nicht einlädt, weil sie den falschen Glauben hat, haben wir schon ein institutionelles Problem und das muss man in irgendeiner Weise auch besprechen.

Man bekommt den Eindruck, dass Diskriminierung auch unbewusst geschieht?

Ja genau! Es geschieht dabei vieles unbewusst.

Wie macht man dann aber Institutionen bewusst, dass sie gerade diskriminieren?

Das ist der Knackpunkt. Wir versuchen mit unseren Trainings eben nicht nur festzustellen, dass sich eine Person ganz klar rassistisch äußert und sie es willentlich tut. Sondern uns geht es darum zu sehen, was das Ergebnis von Arbeitsabläufen ist. Ihr Ergebnis kann auch unbewusst rassistische Diskriminierung sein. Wenn sich beispielsweise verschiedene Leute auf eine Stelle bewerben, aber nur weiße Frauen und Männer eingeladen werden, muss man mal genauer hinschauen. Mit unserem Training schaffen wir Gesprächsanlässe. Wir erreichen eine Sensibilisierung und vertiefen Selbstreflexion sowie besprechen alles auch mit einer gewisse Handlungsorientierung. Aber irgendwann müssen diese Institutionen einen Schritt weiter gehen. Sie müssen solche Probleme selbst ansprechbar machen, und Strukturen schaffen oder ausbauen, die dann in der Lage sind, Konsequenzen zu ziehen. Es ist also ein Weg, der beschritten wird.

Wichtig ist mir auch nicht falsche Erwartungen mit unseren Trainings zu erwecken. Deswegen sage ich auch, dass unsere Trainings in einer diversen, heterogenen Gesellschaft funktionieren. Es klappt in München etwa sehr gut. Aber sobald die Gesellschaft, die Menschen in ihr und deren Lebensentwürfe nicht divers, sondern stark homogen sind, vielleicht auf dem bayerischen Land, oder auf dem Land in Sachsen, kann ich es nicht empfehlen. Dort gibt es andere Konstellationen und Herausforderungen.

Aber hat man dann schon Teile der Gesellschaft verloren?

Man kann mit unseren Themen nicht alle gleichzeitig bespielen – das geht nicht. Das haben wir auch in den verschiedenen Institutionen gemerkt. Stadtverwaltungen und Wohlfahrtsverbände ticken anders als die Polizei oder eben als Kommunen auf dem Land. Die Gesellschaft ist einfach zu unterschiedlich, als dass es überall gleich funktionieren kann. Aber ich würde schon sagen, dass wir natürlich einen gemeinsamen, normativen Ausgangspunkt haben. Und ich glaube auch, dass man mit diesem normativen Anspruch überall arbeiten kann. Allerdings müsste die praktische Ausformulierung und auch das jeweilige Gesprächsangebot in unterschiedlichen Regionen oder auch Organisationen tatsächlich anders aussehen.

(c) Titelbild: Hannah Wolf