Irritation im öffentlichen Raum

Eine Wohnung in zentraler Lage mitten in der Stadt, die ausreichend Raum bietet, ist in den meisten deutschen Großstädten ein Luxusgut. Wie stark sich die Wohnsituation auf das eigene Befinden und Chancen und Risiken im privaten und beruflichen Leben auswirkt, hat nicht zuletzt die Corona-Krise mit ihren Ausgangsbeschränkungen, leerstehenden Büros und geschlossenen öffentlichen Einrichtungen gezeigt. Immer öfter stellt sich in diesem Rahmen akut die Frage, wie Wohn- und Gestaltungsraum jenseits der vorherrschenden Verwertungslogik zugunsten der Höchstbietenden für alle zugänglich(er) werden könnte. Seit einigen Tagen thront über den Dächern Münchens ein kleines Penthaus aus Holz, in dessen verspiegelten Außenflächen sich die ansonsten kaum bezahlbaren Dachflächen der Münchner Umgebung reflektieren. Die Modular-Bauweise ermöglicht einen zügigen Auf- und Abbau. Im Interview mit Jakob Wirth, der das Haus zusammen mit seinem Kollegen gebaut hat, betreibt und darin wohnt, haben wir über das Recht auf Stadt, Prekarität und Privilegien und die Münchner Nachbarschaft gesprochen.

relaio: Aktuell seid ihr ja auf einem Münchner Dach angekommen. Welche Umstände haben dazu geführt, dass ihr „Penthaus à la Parasit“ gestartet habt?

Jakob Wirth: Das Ganze hat begonnen mit der klassischen, persönlichen Erfahrung, nach Berlin zu ziehen und zu sehen, dass die Stadt auch nicht mehr so ist, wie man es noch erzählt, mit günstigen Mieten – es ist auch dort nicht einfach, Wohn- und Gestaltungsraum zu finden. Aus dieser Auseinandersetzung mit dem Wohnungsmarkt dort ging die Suche los, wo noch Lücken und Nischen in der Stadt zu finden sind. Da fiel der Blick auf die Dächer und die Frage kam auf, wie man diese brachliegenden Flächen nutzen könnte. Das war der eine Teil der Genese des Projekts. Dazu kam, dass wir beide in mietpolitischen Initiativen tätig sind. Ich selbst habe schon immer Projekte zwischen Kunst und Aktivismus gemacht und deswegen habe ich immer Themen behandelt, die aktuell im Fokus von gesellschaftlichen Diskursen sind. Ganz akut kam dann dazu, dass ich keine Wohnung hatte. So entwickelte sich die Idee, einen Parasiten ins Leben zu rufen, der es möglich macht, von Dach zu Dach zu ziehen und eben diese brachliegenden Dächer nutzbar zu machen.

(c) Penthaus à la Parasit

relaio: Was meint ihr mit dem Begriff des Parasiten?

JW: Wir beziehen uns beim Parasiten nicht auf den Alltagsbegriff, also nicht auf den Schmarotzer, der nur von anderen zehrt, sondern auf die Sozialfigur des Parasiten in Anlehnung an den Philosophen Michel Serres. Der beschreibt den Parasiten als eine Sozialfigur, die Teil jeglichen Systems ist. Die Aufgabe des Parasiten ist es, die Grenzen des Systems sichtbar zu machen, indem er auf der Grenze sitzt, in unserem Fall wohnt, und dort irritiert. Dadurch richtet das System die Aufmerksamkeit auf die Grenze und sieht plötzlich den Parasiten. In dem Moment, in dem er aber gesehen wird, muss er auch wieder weichen, weil das System den Parasiten natürlich nicht gern auf seiner Grenze tanzen sieht. Dann sucht sich der Parasit eine neue Nische. Das heißt, in dem das Penthaus hier auf dem Dach sitzt, wird die Grenze und ganz konkret diese Fläche sichtbar und ist damit keine Nische mehr. Der Parasit selbst kann aber nur in der Nische, auf der Grenze leben, das heißt, er ist immer gezwungen, weiterzuziehen. Wenn er dableiben würde, würde er ja quasi einfach Teil dieses Gebäudes werden, aber irritieren kann er nur, wenn er auf der Grenze wohnt. Michel Serres spricht auch davon, dass der Parasit das System vor dem „Tod durch Ordnung“ schützt. Dadurch, dass der Parasit sich auf der Grenze befindet, bringt er ständig neue Informationen in das System ein. Die Figur des Parasiten gibt es in jeglichen Systemen und Zusammenhängen, und es geht dem Parasiten immer darum, zu irritieren, um dann wieder den Platz zu wechseln und eine neue Grenze sichtbar zu machen. So verstehen wir auch das Penthaus: Es soll irritieren, sichtbar machen. Konkret geht es dabei um das Recht auf Zentralität, Recht auf Teilhabe und Recht auf Mitbestimmung, Recht auf Wohnraum. Dafür hat der Parasit unterschiedliche Strategien.

relaio: Nischen sind ja ein Ausgangspunkt für Transformationsprozesse. Wie funktioniert das in eurer Praxis, diese nach eurem Weiterziehen weiterzugeben oder, ganz konkret, die Nische „Dach“ weiter zu nutzen?

JW: Der Parasit hat da eine Doppelstrategie, die auf mehreren Ebenen abläuft. Auf der einen Ebene wirkt der Parasit sehr symbolisch. Da geht es darum, Stadt zurück zu erobern, Zentralität zurück zu erobern: der Raum im Zentrum, wie hier in München, sollte uns Stadtbewohnern gehören und wir sollten darüber bestimmen können. Der Preis sollte nicht darüber entscheiden, wer die Entscheidungen treffen kann. Hier beim Parkhaus in München sieht man das beispielsweise sehr konkret. Ehemals war die Fläche öffentlicher Grund, nun wurde dem Höchstbietenden das ganze Areal verkauft. Und der muss dann natürlich auch profitmaximierend agieren. Jetzt entstehen hier 19 Fünf-Sterne-Penthäuser – hier in dieser Innenstadtlage, wo es die Chance gegeben hätte, die Stadt wirklich anders zu gestalten und zugänglicher zu machen.

Die verspiegelte Außenfläche des Penthaus. (c) Penthaus à la Parasit

Zurück zum Parasiten: Einerseits verfolgt er eine symbolische Wirkung, aber auf anderer Ebene wirkt er auch ganz praktisch. Konkret für mich als Person bietet der Parasit den Raum, den ich benötige: Ich musste, weil ich aus der USA nach Deutschland eingereist bin, zwei Wochen in Selbstquarantäne gehen und da war die Frage, wo ich hier in München in Quarantäne gehen kann, beziehungsweise, wo ich sie mir leisten kann, akut. Der Parasit schafft für mich diesen Ort. Damit agiert er neben der symbolischen Ebene auch auf der realen und schafft Fakten.

Aber natürlich schafft er auch Raum auf einer Community-Ebene: In Berlin standen wir mal länger und dann wurde das Penthaus auch zu einem Sozial- und Organisationsraum. Dann haben sich Initiativen für Plena auf dem Dach getroffen, es gab Konzerte, Diskussionsveranstaltungen, die Nachbarschaft ist sich hier begegnet. Der Ort wurde so von einer brachliegenden Fläche plötzlich zu einem Sozialraum.Was Städtebau betrifft, muss der Parasit da natürlich auch aufpassen: In dem Moment, in dem er die Lücke sichtbar macht, kommt natürlich die Frage, wer diese Information aufgreift. Ist dann der erste Schritt, diese Lücke wieder zu ökonomisieren und gewinnmaximierend zu verwerten oder schafft man es, die Grenze idealerweise in einer Form von Selbstorganisation oder kollektiver Nutzung zu belassen?

Es gibt auch noch ein anderes Format, im Rahmen dessen Leute in dem Penthaus für eine Nacht wohnen konnten. Konzeptionell geht es dabei darum, dieses Privileg des Oben-Seins, dieses Privileg des Penthauses, also diese Position in der Gesellschaft für alle zugänglich zu machen. Das ist eine Position, in der sich normalerweise gesellschaftlich die allerwenigsten befinden und deshalb soll sich symbolisch auch diese Position angeeignet werden. Deswegen sprechen wir von Aneignung von oben. Natürlich auch als Provokation, politisch stehen wir ein für Bottom-Up-Bewegungen, aber wir wollten das mal umkehren und sagen, wir gehen direkt dorthin, wo wir eigentlich keine Zugänge haben und drehen das einfach mal um. Die Dächer stehen hier symbolisch für die hierarchische höhergestellte Position in gesellschaftlichen Zusammenhängen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationenrelaio: Was du ja auch schon angesprochen hast, ist, dass du da oben natürlich auch nicht nur neue Menschen anlockst, sondern es gibt ja auch schon Leute, die auf dieser Höhe oder in dieser Umgebung wohnen. Wie ist euer Kontakt mit der Nachbarschaft da oben?

JW: Also in München bin ich echt verwundert, wie wenig Menschen hier im Zentrum wohnen. Gegenüber steht ein Hotel, das wegen Corona leer ist. Da stelle ich mir auch die Frage, warum das nicht für Menschen, die akut Wohnraum benötigen, genutzt werden kann? Wenn es schon in kommerzieller Sicht aktuell nicht nutzbar ist, könnte es ja Wohnraum für andere schaffen. Gegenüber sind dann noch die Kammerspiele, das ist ja auch keine Wohnbebauung. Dann kommen aber doch einige Nachbarn hoch, die das langsam entdecken. Wir sind schon ins Gespräch gekommen. Bei der Aktion finde ich es auch sehr wichtig, nicht immer direkt eine Message drauf zu legen, sondern mit der Bedeutung offen zu bleiben. Es geht darum, Imaginationen zu erzeugen, die nicht eins-zu-eins mit einer inhaltlich-normativen Interpretation geframed sind, sondern Offenheit für eigene Inhalte, Interpretationen und Symboliken lassen. Mit der Nachbarschaft haben wir dabei an allen Standorten positive Erfahrungen gemacht.

Je nachdem, wie lang wir bleiben, wollen wir auch hier Formate entwickeln, um die Nachbarschaft einzuladen. Als wir in Neukölln auf dem Dach waren, haben wir ein Konzert gemacht, zu dem wir die ganzen Nachbarn eingeladen haben, auf ihre Balkone und Hausdächer zu steigen. Dann haben alle dem Konzert über die Straßen hinweg zugehört.

Um aber nochmal auf die konkrete, reale Nutzung oder Ebene zurück zu kommen: Es ist in diesem begrenzten Zeitraum unserer Intervention utopisch, städtebaulich direkt daran anzuknüpfen. Und natürlich entspricht die Guerilla.Installation nicht den Normen, die für die Erschaffung von Wohnraum wichtig sind. Es geht uns darum, zu zeigen, dass man selbstermächtigend beginnen sollte, sich Räume zurückzuerobern.

relaio: In München gab es ja schon einige Ideen in letzter Zeit, wie Dächer verstärkt genutzt werden können.

JW: Was Dachkonzepte und eine konkrete dauerhafte Nutzung betrifft, ist die Lage etwas zwiespältig. Deswegen nennen wir das Projekt auch „prekäres Penthaus“. Es spielt genau mit diesem Paradox, dass es einerseits wahnsinnig privilegiert ist, man eben diesen Weitblick, diese Position ganz oben hat, aber die Wohnverhältnisse sind dabei wahnsinnig prekär. Es sind 3,6 m² Wohnfläche, man hat eine sehr einfache Infrastruktur, die man, wenn man aus einer privilegierten Situation kommt, erstmal als Romantik wahrnehmen kann. Abe natürlich ist die Wohnsituation herausfordernd in Bezug auf Privatsphäre, Gestaltungsraum, Grundbedürfnissen und so weiter.

Deswegen schlagen wir auch nicht in die Kerbe wie diese Tiny-House-Bewegung, und grenzen uns auch etwas ab von der Frage, wie die Stadt aussehen würde, wenn einfach jeder auf kleinem Raum lebt – das kann nur gut sein, wenn Menschen sich freiwillig dazu entscheiden, aber in den meisten Fällen ist dem nicht so. Dann wird es schnell zu einer neuen Norm und zwingt dann gerade die Leute, auf kleinem Wohnraum zu leben, die eh schon wenig haben. Was aber schon interessant ist, ist dieser persönliche Prozess beim Tiny-House-Bau, natürlich ist es interessant, sich zu fragen, wie man selbst wohnen möchte. Diese eigene Erfahrungsebene mit rein zu bringen und sich den eigenen Wohnraum wirklich selber zu schaffen und zu gestalten, ist natürlich ein spannender Prozess.

relaio: Welche Rolle spielen Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit bei euch?

JW: Ökologische Aspekte sind da auch mit eingeflossen, klar, wir können das Haus schnell auf- und abbauen und es hinterlässt keine Schäden. Es ist auch alles aus Holz gebaut und außen verspiegelt, das heißt, es ist auch im Sommer schön kühl. Ansonsten ist auch nicht viel drinnen, wir haben einen kleinen Tisch, ein Bett, eine Kochstelle, eine Komposttoilette. Es ist sehr reduziert. Für die Baumaterialien wurde auch sehr viel bereits genutztes Material verwendet, die ganzen Wände sind aus alten Dachböden von Baustellen, die weggeworfen wurden.

Die spiegelnde Außenhaut ist natürlich stark konzeptuell verankert: ein Parasit versucht, sich zu tarnen und nicht sofort aufzufallen, der Spiegel ist also wie eine Camouflage. Gleichzeitig wird versucht, Thematiken der Gesellschaft widerzuspiegeln, aber da steht der ökologische Aspekt nicht im Vordergrund. Generell schauen wir, wenn wir etwas umsetzen, erstmal, was es schon gibt und was wir weiterverwenden können und dann erst, was man noch neu dazu kaufen muss. Bei dem Rahmen war es hier zum Beispiel wichtig, dass es exakt das gleiche Holz ist wegen der Statik, da wollten wir kein Risiko eingehen. Es gibt Elemente, bei denen man weiß, dass man sie neu beschaffen muss und andere, die man gut recycelt verwenden kann: die Fenster und die Tür sind auch recycelt. Das ist so ein Mix. Aus Gründen der Transparenz würde ich aber nochmal betonen, dass die ökologische Nachhaltigkeit einfach ein Grundprinzip unserer Arbeitspraxis ist, das Penthaus à la Parasit setzt diese aber nicht als Fokus.

(c) Penthau à la Parasit

relaio: Auf eurer Website findet sich folgende Aussage: „Wenn der Parasit vom Wirt profitiert, ohne das System dabei zu zerstören, transformiert er“. Welche Transformationen könnten durch die Präsenz des Penthouse angestoßen werden?

JW: Der Parasit alleine kann keine Transformation möglich machen, da bin ich schon auch down-to-earth. Aber wir haben die Hoffnung, die Debatte wie hier in München um das bayerische Volksbegehren „6 Jahre Mietenstopp“ und ganz allgemein lokale Stadt-Themen durch die Präsenz des Parasiten zu pushen. Natürlich sagen wir auch ganz klar, dass die Entwicklungen, wie sie hier am Gelände liefen, auf keinen Fall auf weiteren Flächen so laufen sollten. Also da befinden wir uns schon auf der Diskurs- und politischen Ebene. Wir wissen aber auch, dass wir mit so einem kleinen Projekt nicht alleine Realpolitik verändern werden können. Es geht eher darum, Transformationen zu unterstützen, also, die Selbstermächtigung von den Leuten hier zu bestärken. Wir wollen zeigen, dass man sich Räume auch noch nehmen kann, da wollen wir Mut geben. Dabei verfolgen wir hier aber nicht nur einen aktivistischen Ansatz, sondern es geht uns auch darum, Leute aus unterschiedlichen Milieus zu erreichen. Wir wollen Bilder kreieren, die Anschlüsse erzeugen und nicht zu stark verurteilen. Es soll gerade so offen bleiben, dass jeder, der sich damit auseinandersetzt, eine eigene Botschaft daraus entwickeln kann.

relaio: Hängt dieses Fördern von Assoziationen auch mit der ästhetischen Entscheidung zusammen, dieses Haus tatsächlich wie ein kleines Haus aussehen zu lassen, anders als bei vielen Tiny-House-Entwürfen?

JW: Genau, damit spielen wir, einerseits versuchen wir durch die Form eine wirkliche Konnotation zu erzeugen zu Wohnraum, zu „Zuhause“. Gleichzeitig versuchen wir auch, wieder damit zu brechen, durch die Spiegelhaut und die Asymmetrie, um nicht in ein zu romantisches Bild vom Haus als Eigenheim zu fallen. Wir wollen Assoziationen erzeugen, an die viele Anschluss finden, aber trotzdem wieder das Konstrukt zu öffnen und Widersprüche zulassen. Wir sind immer im Hin und Her, da lehnen wir uns wieder an die Figur des Parasiten an, auch der tanzt immer zwischen innen und außen. Der Parasit muss einerseits ans System angedockt sein und andererseits muss er auch immer außerhalb davon sein und tanzt sozusagen auf dieser Grenze. Das ist das, was der Parasit und das Penthaus in verschiedenen Dimensionen versuchen, umzusetzen.

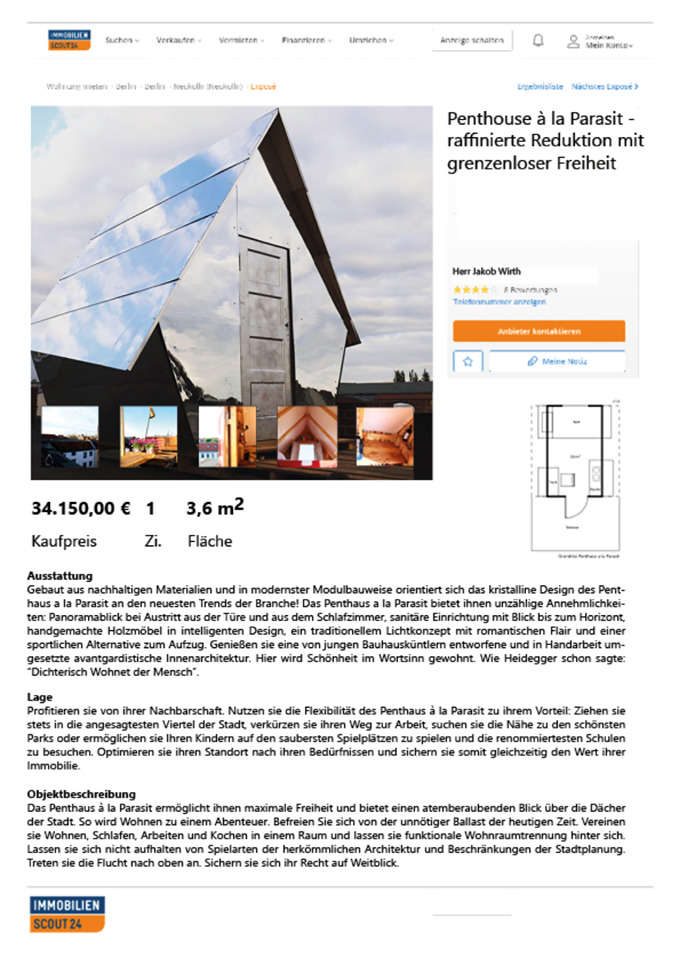

Eine Kaufanzeige für das Penthaus. (c) Penthaus à la Parasit

relaio: Wie du vorher ja gesagt hast, geht es nicht nur darum, auf fehlenden Wohnraum aufmerksam zu machen, sondern auch darum, Netzwerken, die schon da sind, den notwendigen Raum zu geben. Dabei wollt ihr ja explizit unterschiedliche Leute zusammenzubringen. Wie hat das denn bisher so funktioniert?

JW: Genau, das ist so eine nächste Ebene oder Strategie vom Penthaus. Das Penthaus oder der Parasit sucht aufsuchende Rezipient*innen, so habe ich das mal getauft. Deshalb sneakt sich der Parasit auch direkt in die Alltagsrealitäten ein: indem er zum Beispiel auf der Immobilienplattform Immoscout24 inseriert hat und dadurch Leute, die eigentlich grade Wohnraum suchen, beziehungsweise. kaufen wollen, über den Parasiten „stolpern“. Über diese Anzeige kamen dann auch Leute zu Besichtigungen, haben sich das angeschaut und darüber nachgedacht, es zu kaufen. Das könnten sie auch tun, aber nur mit dem Konzept dahinter, dass sie es nicht auf eigenes Eigentum stellen dürfen, es muss parasitär bleiben. Ähnlich aufsuchend war da unser Angebot, Leute eine Nacht in dem Penthaus wohnen zu lassen, das wurde auf unterschiedlichsten Kanälen verbreitet. In Berlin kamen da Leute unterschiedlichsten Alters, aus unterschiedlichen Szenen. Klar, auch beim Wohnen kam gut die Hälfte aus der Bubble von jungen, politisch ähnlich orientierten Leuten, aber die andere Hälfte eben nicht, ähnlich auch bei dem veranstalteten Konzert. Es wird also wirklich versucht, an Alltagswelten anzuknüpfen und auch Teil dieser zu werden. Das passiert einerseits auf diesen unterschiedlichen Plattformen, die genutzt werden, aber andererseits auch dadurch, dass es hier, mitten in der Stadt, steht und physisch „konfrontiert“.

relaio: Ihr seid jetzt noch einige Wochen hier in München. Was wünscht ihr euch noch von dieser Zeit?

JW: Auf jeden Fall wünschen wir uns, dass der Parasit weitere Nischen entdeckt. Ganz realpolitisch wünschen wir uns, die Thematik vom Recht auf bezahlbaren, würdigen Wohnraum wieder stark in den Fokus zu rücken. Dazu wollen wir uns vernetzen mit den Initiativen und Gruppen, die hier aktiv sind. Vielleicht können wir dadurch auch Leute mobilisieren, die vorher etwas weiter weg waren von dem Thema. Ansonsten sind noch zwei Formate geplant, die grad aber noch ein Geheimnis sind, die werden erst noch herauskommen – wir arbeiten auch mit der Überraschung. Und ganz simpel wünscht sich der Parasit aktuell, weiter auf einem Dach sein zu können.