relaio entwickelt sich weiter und wird die Onlineplattform für gesellschaftlichen Wandel.

relaio verändert sich und erscheint jetzt nicht nur in neuem Design, sondern stellt sich auch inhaltlich breiter auf. Bisher war nachhaltiges Unternehmertum das Hauptaugenmerk von relaio: Soziale Innovationen und nachhaltige Produkte, die eine Alternative zu gegenwärtigen Konsum- und Lebensweisen bieten und Aufmerksamkeit für Probleme und gesellschaftliche Missstände schaffen. Doch oft können sie nur einen kleinen Beitrag dazu leisten, das dahinterliegende Problem zu lösen. Nachhaltige Innovationen verbreiten sich in der Gesellschaft oft nicht weit genug, um sich als echter Gegenentwurf zu etablieren und alte, nicht nachhaltige Praktiken werden nicht abgelegt – die Probleme bleiben bestehen. Auch viele Gründer*innen, die eine Menge Herzblut in ihre Projekte stecken und den persönlichen Profit dahinter weit zurückstellen, stehen vor dieser Herausforderung. Ein gutes Beispiel hierfür sind Einwegkaffeebecher. Obwohl es nachhaltigere Alternativen gibt, nämlich den eigenen Becher mitzubringen oder Pfandsysteme mit Mehrwegbechern, ändert sich wenig an der Menge der weggeworfenen und schwer recyclebaren to-go Becher. Auch gehen die nachhaltigen Komponenten der Innovation oft in bestehenden technischen und ökonomischen Dynamiken unter: Produkte, die die Welt ein Stück besser machen sollen, gekauft aus den besten Absichten, mögen vielleicht ökologischer oder sozialer sein als konventionelle Massenware. Aber im bestehenden Wirtschaftssystem werden sie meist genauso nur konsumiert. Dies geschieht zum Beispiel oft mit nachhaltig und fair produzierten Klamotten, die dann genau wie die Fast Fashion nach einer Saison im Schrank hängen bleiben. Dabei hätten viele Innovationen sehr wohl das Potential, etwas zu ändern und Probleme nachhaltig zu lösen. Doch dafür müssten sich gewisse gesellschaftliche Grundvoraussetzungen ändern.

Warum brauchen wir gesellschaftlichen Wandel?

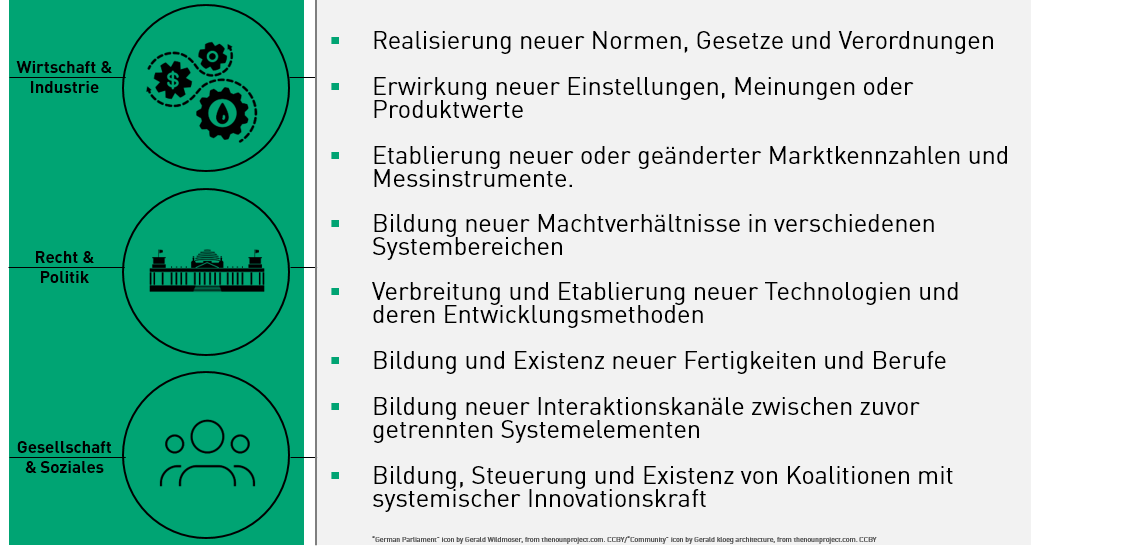

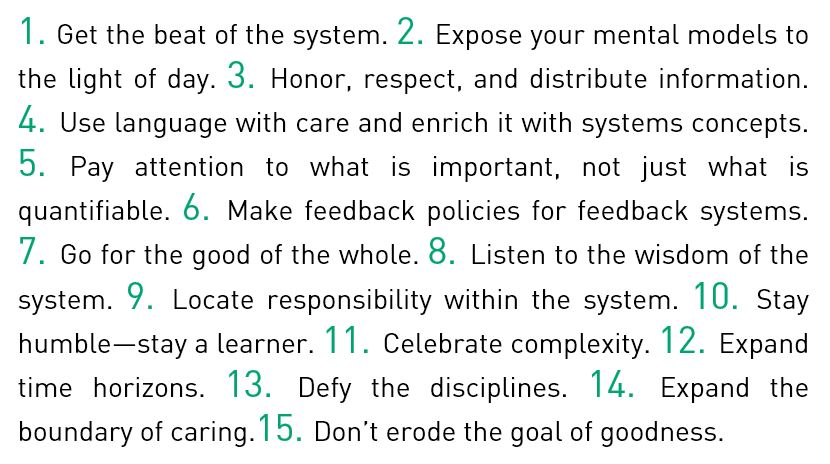

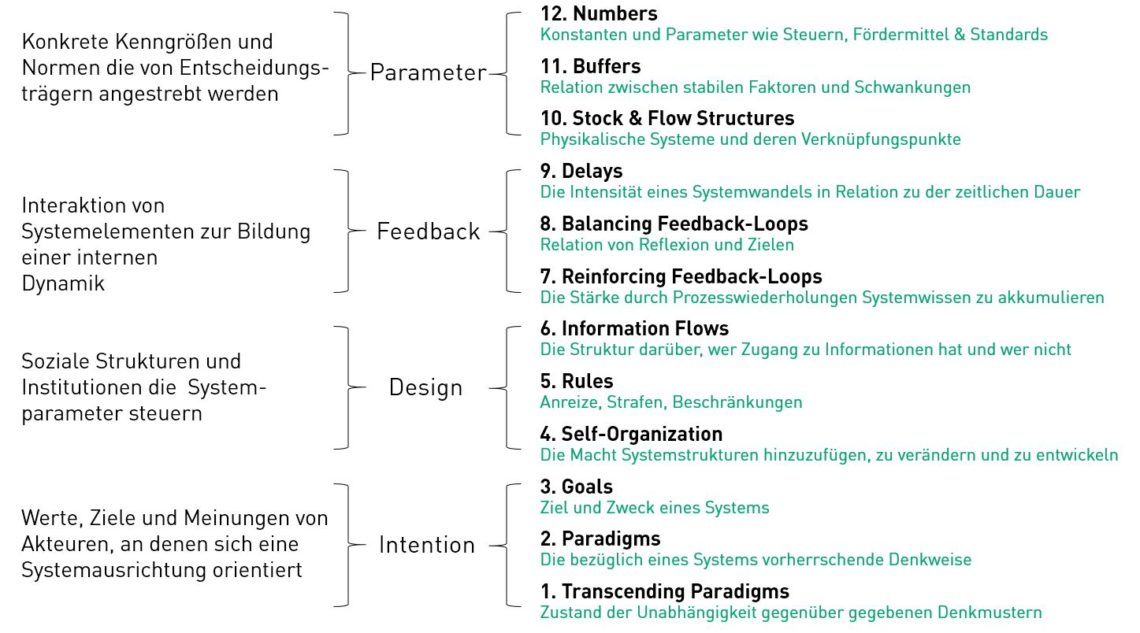

Das mag auf den ersten Blick zwar nicht als die oberste Priorität erscheinen, besonders wenn es sich um ökologische Probleme handelt, die vermeintlich nach einer technischen Herangehensweise verlangen. So wie das zum Beispiel CO2-Emissionen sind, die scheinbar gut durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden können. Um zu verstehen, warum gesellschaftliche Veränderungen notwendig sind, ist deshalb zunächst ein Blick zurück hilfreich. Wir befinden uns gerade in einem Epochenwechsel, dem Beginn des Anthropozäns, in dem die Menschheit erstmals in ihrer Geschichte dabei ist, globale geoökologische Prozesse selbst zu beeinflussen, während sie zuvor einseitig der Beeinflussung durch die natürliche Umwelt unterworfen war. Zwei große Transformationen haben die Menschheit dorthin geführt, wo sie jetzt ist: die neolithische Revolution und die industrielle Revolution. Der Wandel zur Agrargesellschaft und schließlich zur Industriegesellschaft hat die menschliche Existenz zunehmend von den Begrenzungen der Natur emanzipiert und weiten Teilen der Menschheit ein Leben jenseits des bloßen Überlebens ermöglicht. Diese beiden großen Umbrüche waren weitgehend ungesteuerte Ergebnisse evolutionären Wandels, in denen neue technologische und ökonomische Möglichkeiten den Takt vorgaben – mit weitreichenden Folgen für die Gesellschaft. Im Kontext der industriellen Revolution kam es zu einem Prozess, den der ungarisch-österreichische Wirtschaftswissenschaftler Karl Polanyi bereits 1944 als „Die große Transformation“ bezeichnet hat. Damit bezeichnete er die stetig fortschreitende Verselbstständigung und Entbettung des Wirtschaftssystems gegenüber der Gesellschaft und den Regeln des sozialen Zusammenlebens. Dadurch, dass Geld, Arbeit und Boden als Waren kapitalistisch in Wert gesetzt und am Markt gehandelt werden, sind sie traditionellen sozialen Kontrollmechanismen entzogen. Die stetig voranschreitende technologische und wirtschaftliche Entwicklung wurde so mit einer wachsenden sozialen Ungleichheit und einem individuellen Gewinnstreben ohne Rücksicht auf den Rest der Gesellschaft oder die Umwelt verbunden. Die zeitgleich entstehenden Nationalstaaten haben es dabei nicht geschafft, diese Entwurzelung abzudämpfen, sondern eher sogar aktiv vorangetrieben, so dass am Ende dieser Entwicklung eine Marktgesellschaft steht, in der Wirtschafts- und Konsumweisen weltweit soziale und ökologische Probleme verursachen, aber nicht dem Wohl der Menschheit dienen. Dies bedeutet mitnichten, dass früher alles besser gewesen wäre oder es frühere soziale Kontrollmechanismen geschafft hätten, soziale Gerechtigkeit für die Bevölkerung zu bringen, aber sie hielten die Kräfte des Marktes im Griff. Um eine Wende in Richtung Nachhaltigkeit zu erzielen, ist es daher notwendig, die Leitidee in den Vordergrund zu stellen, ein gutes Leben für die gesamte Weltbevölkerung zu organisieren. Dazu müssten Wirtschaft und Technologie wieder in einen gesellschaftlichen Ordnungsrahmen eingebettet werden, der es aber ermöglicht, soziale Gerechtigkeit zu schaffen und einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben.

relaio ist ein Projekt der Hans Sauer Stiftung

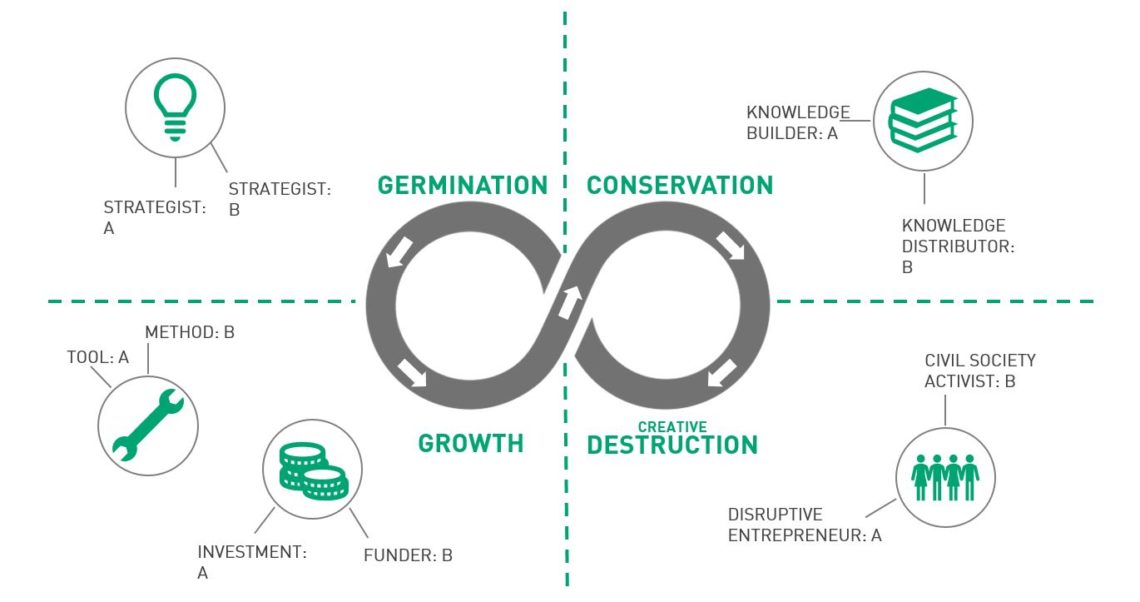

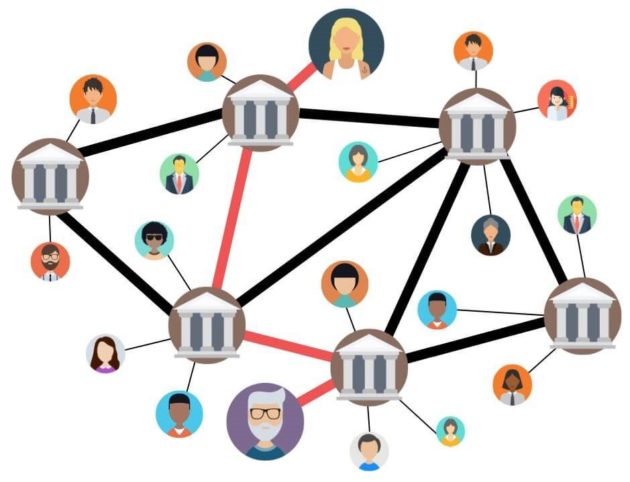

Doch wie kann eine Gesellschaft aussehen, die ein gerechtes Leben für alle schafft und dabei die Belastungsgrenzen unseres Planeten achtet? Welche Werte, Praktiken und Technologien müssen sich ändern, damit wir die Welt und die Gesellschaft, in der wir leben, nachhaltig gestalten können? Und wer sind die Akteure, die dazu beitragen können, dass sich in unserer Gesellschaft ein Wandel in Richtung Nachhaltigkeit im ganzheitlichen Sinne vollzieht? relaio möchte mit der Erweiterung des Themenfeldes dazu beitragen, Antworten auf diese Fragen zu finden und einen gesellschaftlichen Wandel aktiv vorantreiben. Dazu vermitteln wir auf unserer Plattform nicht nur Wissen über gesellschaftliche Transformationen und Nachhaltigkeit, sondern liefern unter anderem auch Ansätze, wie Wohnen oder Bildung in Zukunft aussehen könnte, setzen uns mit alternativen Wirtschaftsweisen auseinander oder diskutieren politische Konzepte und demographische Entwicklungen. Außerdem stellen wir Akteure vor, die aktiv Gesellschaftlichen Wandel vorantreiben und zeigen Möglichkeiten, wie man selbst Wandel mitgestalten kann.

Betreiber und Initiator von relaio ist die Hans Sauer Stiftung, die im Jahr 1989 von dem Erfinder und Unternehmer Hans Sauer gegründet wurde. Die weitgehend operativ arbeitende Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, gezielt technische und soziale Innovationen zu fördern, ethische, ökologische und interkulturelle Fragestellungen in den Innovationsprozess zu integrieren und die Entwicklung von Kompetenzen für verantwortungsbewusstes Denken und Handeln zu fördern. Hans Sauer war der Meinung, dass Innovationen generell aus einer sozialen und ethischen Motivation heraus entstehen sollten und dabei von spürbaren gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen sein sollen. relaio will mit seiner inhaltlichen Entwicklung dieser Sichtweise Rechnung tragen.

(c) Alle Bilder Sebastian Preiß