Warum ein wirklich nachhaltiger Treibhausgas-Ausgleich ein Fall für einen Social Entrepreneur ist.

Du ernährst dich regional, saisonal und isst sehr wenig Fleisch. Du hast kein eigenes Auto, sondern fährst fast alles mit dem Rad. Statt die Heizung aufzudrehen, ziehst du den dicken Wollpullover von der letzten Kleidertauschparty drüber. Dein CO2-Fußabdruck ist trotzdem alles andere als klein. Woran mag das liegen? In deinem Alltag achtest du auf Nachhaltigkeit, bist sogar ein Vorbild für viele andere – aber jeder macht mal Urlaub und das bedeutet oft eine Auszeit vom nachhaltigen Lebensstil. Denn Tourismus ist auf vielschichtige Weise eine große Herausforderung auf dem Weg in Richtung Nachhaltigkeit.

Tourismus kann Anreize schaffen, Natur zu bewahren und Umweltschutz zu fördern, um so auch in Zukunft noch Reisende anzulocken. Urlauber schaffen Erwerbsmöglichkeiten in Regionen, in denen es keine ausdifferenzierten Wirtschaftszweige gibt. Und Reisen können Vorbild- und Austauschfunktion haben, die positiven Effekte in Richtung Nachhaltigkeit erzielen. Oft herrscht aber das genaue Gegenteil vor. Tourismus führt zu erhöhten Flächenverbrauch und Umweltverschmutzung, es gibt hohe Sickerraten und die erzielten Gewinne kommen nicht bei der lokalen Bevölkerung an. Darüber hinaus bleibt ein respektvoller Umgang zwischen Reisenden und der lokalen Bevölkerung ebenfalls oft eine Wunschvorstellung.

Global betrachtet sind fast zehn Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen auf den Tourismus zurückzuführen. Der Großteil davon stammt vom Anreiseverkehr: Dieser macht beim Inlandstourismus bis zu 50 Prozent aus, im internationalen Tourismus sogar bis zu 80 Prozent. Besonders Flugreisen stellen dabei eine hohe Belastung für Klima und Umwelt dar. Ein Beispiel: Pro Person werden bei einem Hin- und Rückflug von Frankfurt nach Sydney etwa zwölf Tonnen CO2 ausgestoßen. Der Durchschnittliche CO2 Ausstoß eines Deutschen beträgt dabei 9,3 Tonnen CO2 – pro Jahr, wohlgemerkt. Ein Interkontinentalflug kann also schnell dazu führen, dass sich der CO2 Ausstoß einer Person verdoppelt. Flugreisen stehen daher im Zentrum von Debatten um die Auswirkungen von Tourismus. Fliegen oder nicht – das ist für viele die zentrale Frage, der Knackpunkt, der entscheidet, ob eine Reise nachhaltig ist oder nicht. Ein Dilemma: mit schlechtem Gewissen wegfliegen oder wehmütig verzichten und einen weniger aufwändigen Urlaub in der Nähe machen. Es gibt aber auch eine andere Lösung: Man steigt in den Flieger, aber kompensiert freiwillig die anfallenden Emissionen.

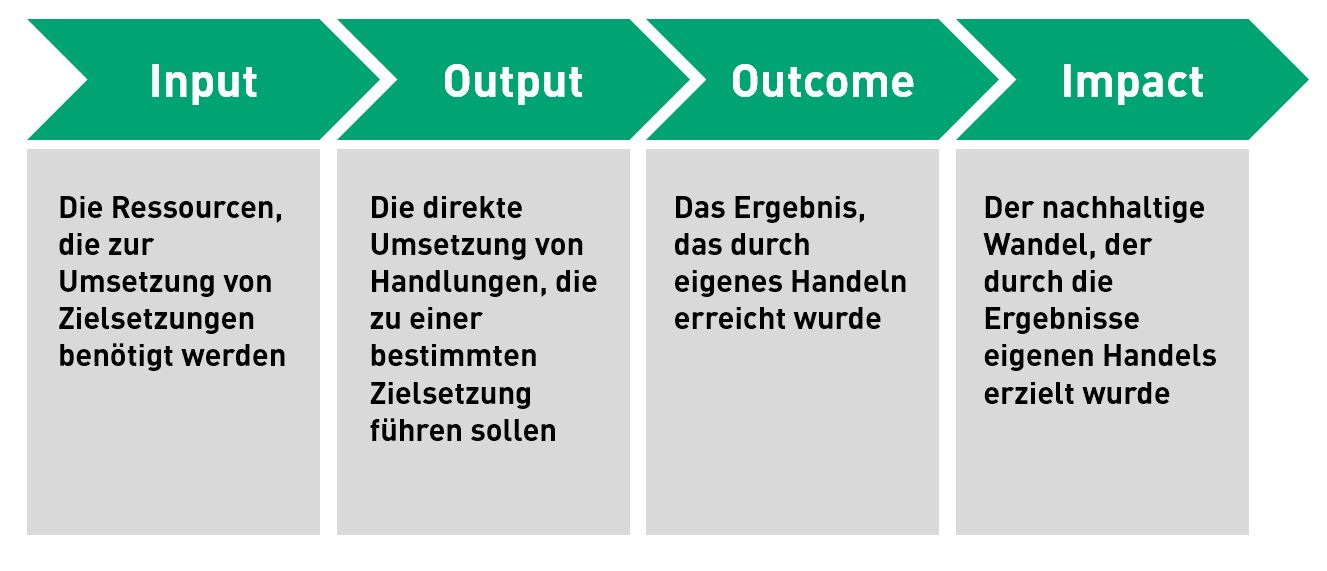

Der Ausgleich der Treibhausgase klingt erst einmal nach einer direkten und logischen Möglichkeit, das Problem anzugehen. Man zahlt für die Menge an Kohlenstoffdioxid, die durch den eigenen Flug ausgestoßen wird einen gewissen Geldbetrag an eine Organisation, die mit diesem Geld Emissionen an anderen Stellen einspart. Der Flug ist somit klimaneutral und die absolute Menge an CO2 in der Atmosphäre steigt nicht an – weniger wird sie aber auch nicht. Doch das Thema ist sehr komplex und vor allem auch hoch umstritten. Denn sowohl die Art und Weise der Kompensation, als auch die dahinterliegende Logik bietet Anlass zur Kritik.

Wie, wann und wo wird kompensiert?

Im Prinzip gibt es zwei verbreitete Arten, um Treibhausgase auszugleichen: Die erste Möglichkeit besteht darin, den Ausstoß an einer anderen Stelle zu vermeiden. Während es mit einem erheblichen technologischen und finanziellen Aufwand verbunden ist, Treibstoffverbrauch und Emissionswerte von Flugzeugen und anderen Hochtechnologieträgern zu reduzieren, lassen sich andere Emissionsquellen leichter reduzieren. Besonders verbreitet bei den Anbietern von CO2 Kompensationen sind hier die Investition in erneuerbare Energie-Projekte in Entwicklungsländern. Ein Beispiel hierfür wäre der Aufbau von kleinen Biogasanlagen in ländlichen Regionen, wo oftmals besonders schmutzige Energiequellen, wie Holz oder Kerosin, zum Kochen verwendet werden. In den Projekten werden dann aus lokalen Baumaterialien Biogasanlagen errichtet, Familien in deren Benutzung und Instandhaltung eingewiesen. Das daraus gewonnene brennbare Gas wird zum Kochen verwendet. Im Laufe von einigen Jahren werden so mehrere Tonnen CO2 eingespart. Die zweite Möglichkeit Treibhausgase zu kompensieren, liegt darin, sie in Pflanzen zu speichern. Diese nehmen während des Prozesses der Photosynthese Kohlenstoffdioxid (und Wasser) auf und wandeln es in Glucose (und Sauerstoff) um, welches für das Wachstum der Pflanze verwendet wird. Solange die Pflanze lebt und weiterwächst, speichert diese also konstant Kohlenstoffdioxid. Für die CO2 Kompensation eigenen sich dabei besonders das Anpflanzen von Bäumen. Sie speichern viel CO2, leben lang und wenn deren Holz anschließend weiterverwendet wird, geben sie das CO2 auch nicht mehr frei. Aber auch die Revitalisierung von vormals trockengelegten Mooren hat sich als effektive Möglichkeit erwiesen, CO2 zu speichern. Denn Moorpflanzen werden nach ihrem Absterben vom Wasser konserviert und wandeln sich in Torf um, anstatt das CO2 beim Verrotten wieder freizugeben.

Moore sind effektive CO2 Speicher.

Beide Ausgleichsarten bieten noch andere Vorteile: sie reduzieren Abhängigkeiten, stellen eine Rohstoffquelle dar oder schaffen Biodiversitätsflächen. Aber es drängen sich Fragen auf: Wird wirklich genau so viel CO2 eingespart, wie ausgestoßen wird? Wie lange dauert es, bis das CO2 kompensiert wird, das bei einem Flug innerhalb von Stunden in die Atmosphäre geblasen wird? Wird darauf geachtet, dass die Sparmaßnahmen dauerhaft sind, wenn etwa eine Biogasanlage kaputt geht? Wer verhindert, dass Bäume gefällt und anschließend verheizt werden? Mit diesen Einwänden sind die Anbieter von CO2 Kompensation häufig konfrontiert – und die Seriösen unter ihnen achten auch darauf, dass diese Probleme nicht auftreten. Aber neben dieser Kritik in der Umsetzung gibt es auch Einwände gegen das Prinzip Kompensation an sich.

CO2 Emissionen als Ware

Kritiker bezeichnen die freiwillige CO2 Kompensation oftmals als einen modernen Ablasshandel, mit dem man sich von seinem schlechten Gewissen freikaufen kann – weswegen man dann womöglich ohne Reue weiter sündigt und noch mehr fliegt. Dies mag sein, allerdings geht es hier nicht nur um das eigene Seelenheil, in diesem Fall den persönlichen CO2-Fußabdruck, sondern um die global aufsummierte Menge an schädlichen Treibhausgasen in unserer Atmosphäre. Das Problem daran ist die monetäre Bewertung dieser Umweltzerstörung. Wenn man einer Tonne CO2 einen gewissen Geldbetrag zuschreibt, der den Kosten von Wiederaufforstungsmaßnahmen, Verwaltungs- und Personalkosten und vielleicht einer kleinen Gewinnspanne entspricht, dann schreibt man der Umwelt und ihrer Zerstörungen einen gewissen monetären Wert zu. Die Umwelt, ihr Schutz und ihre Zerstörung kann ausgetauscht und gehandelt werden, sie wird zu einer Ware. Und die Kompensation von CO2 unterliegt damit einem marktwirtschaftlichen Mechanismus. Für die eigenen Umwelt-Verfehlungen bekommen dann Dorfbewohner eines Entwicklungslandes eine Biogasanlage vorgesetzt, um die sie sich dann kümmern sollen. Sie sparen zu den günstigsten Produktionsbedingungen für jemanden CO2 ein, der es sich leisten kann, es zu emittieren.

Bau einer Biogasanlage. Darin wird durch Vergärung von Biomasse Gas erzeugt.

Viele Anbieter von CO2 Kompensationen achten darauf, dass die Projekte dem Wohl der lokalen Bevölkerung dienen. Doch wenn die Nachfrage nach der „Ware-CO2-Einsparung“ steigt, kann es auch passieren, dass die Produktionsbedingungen schlechter werden. Der Ausgleich von CO2 für Privatpersonen ist aktuell rein freiwillig, deswegen werden die guten Produktionsbedingungen und die weiteren positiven Folgen betont, um es als rundum nachhaltiges Produkt anzupreisen. Wird der Markt aber größer oder aber Kompensationszahlungen irgendwann einmal verpflichtend, so kann davon ausgegangen werden, dass wie bei anderen Märkten auch hier die sozialen Probleme mitwachsen.

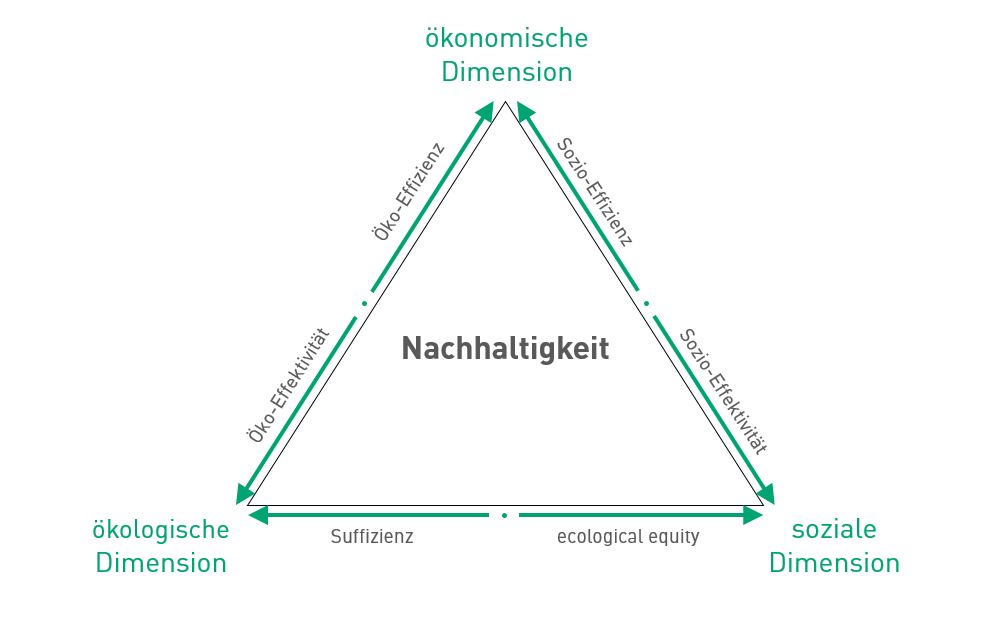

Die Zielsetzung ändern: Nachhaltigkeit aus einem Guss

Nachhaltigkeit bedeutet mehr als Umweltzerstörungen zu vermeiden oder auszugleichen, die nicht nur aus CO2 Emissionen bestehen. Auch die soziale und wirtschaftliche Dimension spielt eine Rolle. Geld kann dabei nicht das alleinige Instrument sein, um diese Probleme zu lösen. Und CO2 Emissionen sind auch nicht das einzige Problem im Flugverkehr und im Tourismus. Anstatt CO2 Kompensation zu externalisieren, sie an einen Dienstleister zu übergeben, der es wieder weiterleitet, könnte es ein Ansatz sein, den Ausgleich im lokalen Tourismus zu integrieren. Anstatt in ein Land zu fliegen, dort die Umwelt zu belasten und dafür Geld an eine Organisation zu überweisen, die Projekte in einem ganz anderen Teil der Welt finanziert, sollte man lieber versuchen Nachhaltigkeit aus einem Guss zu schaffen. Die Projekte müssten dort stattfinden, wo man Urlaub macht und Teil der einheimischen Infrastruktur sein – so könnten sie auch zu einer lokalen Wertschöpfung und einem lokalen Naturschutz beitragen. Dies wäre aber dafür um einiges teurer, da die „Ware-CO2-Einsparung“ eben nicht mehr dort produziert wird, wo es am günstigsten oder am leichtesten möglich ist, sondern dort, wo durch Tourismus über den Flugverkehr hinausgehende Belastungen entstehen.

Aktuell gibt es so etwas noch nicht. Aber die Nachfrage nach CO2 Kompensationen steigt, da immer mehr Menschen ein Bewusstsein für die Schädlichkeit des Flugverkehrs entwickeln. Umso wichtiger wird es sein, dass es dann wirklich nachhaltige CO2-Ausgleichsmethoden für Flugreisen und im Tourismus allgemein gibt. Nachhaltigkeit lässt sich dabei aber schwer durch rein marktwirtschaftliche Mechanismen erreichen – diese Aufgabe verlangt vielmehr nach einem Sozialunternehmer, der die Verbesserung des Status Quo in den Mittelpunkt stellt und nicht die Gewinnmaximierung.

(c) Alle Bilder Wikimedia Commons