relaio, die Plattform für gesellschaftlichen Wandel stellt den Betrieb ein. Aber auf anderen Websites der Hans Sauer Stiftung geht es weiter…

Wie soll eine Gesellschaft aussehen, die ein gutes und gerechtes Leben für alle schafft und dabei die Belastungsgrenzen unseres Planeten achtet? Welche Werte, Praktiken und Technologien müssen sich ändern, damit wir die Welt und die Gesellschaft in der wir leben, nachhaltig gestalten können? Und wer sind diejenigen, die dazu beitragen können?

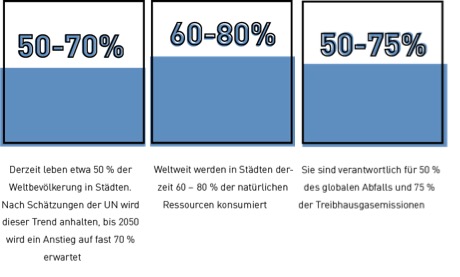

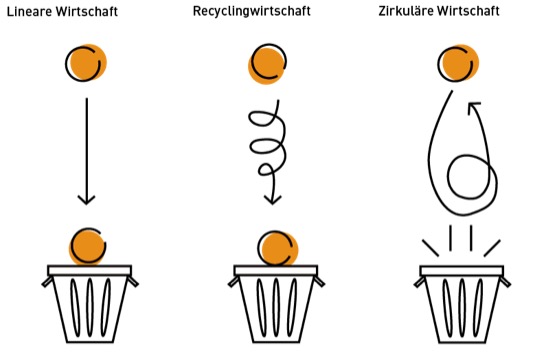

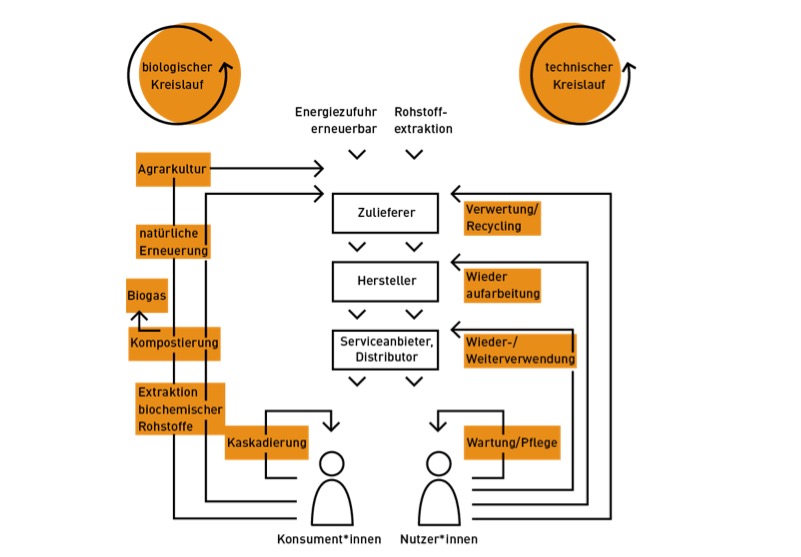

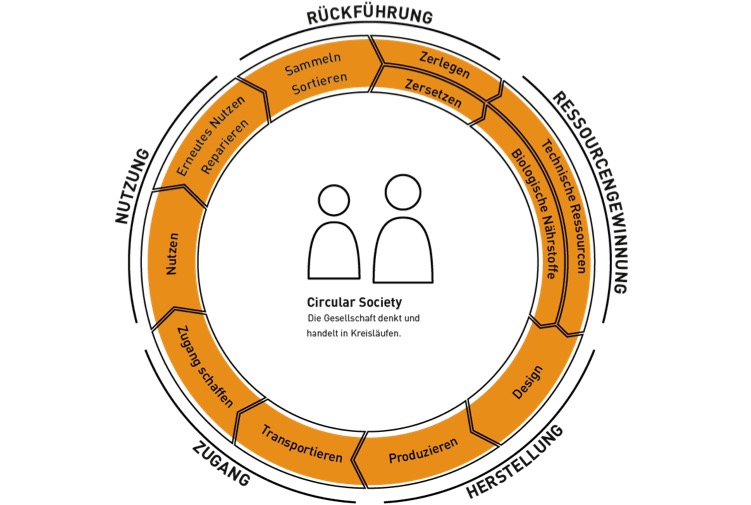

Mit diesen Fragen beschäftigte sich relaio zuletzt. Und hat versucht Antworten darauf finden: relaio hat Wissen geliefert, wie gesellschaftlicher Wandel funktionieren kann und dabei Hintergründe und Konzepte zu aktuellen Themen aus Forschung und Gesellschaft beleuchtet. Wie sich Innovationen in der Gesellschaft verbreiten wurde dabei ebenso thematisiert, wie die Probleme der kapitalistischen Produktionsweise oder die Unzulänglichkeiten einer Circular Economy. relaio hat aber auch Lösungsansätze vorgestellt und Vorbilder interviewt, die demonstrieren, wie gesellschaftlicher Wandel gelingen kann. Sowohl Nischenakteur*innen wie das „Penthaus à la Parasit“ als auch renommierte Wissenschaftler wie Volker Quaschning kamen hier zu Wort. relaio wollte so auch seine Leser*innen dazu ermutigt, sich selbst als Gestalter*innen des Wandels miteinzubringen.

Menschen dazu zu bewegen, sich einzusetzen und ihnen das hierfür nötige Wissen mitzugeben, war seit jeher das Ziel dieses operativen Projekts der Hans Sauer Stiftung. Es steht damit in der gedanklichen Tradition des Erfinders, Unternehmers und Stifters Hans Sauer, der bereits 1987 das „DABEI-Handbuch für Erfinder und Unternehmer“ erarbeitet hat, um Menschen einen Leitfaden für die Umsetzung von Innovationen an die Hand zu geben. Der Stifter beschäftigte sich daraufhin in den 1990er Jahren mit dem Thema der erfinderischen Kreativität und deren Beitrag zu einer funktionierenden „Ko-Evolution“ von Mensch und Natur. Seine Tochter Monika Sachtleben veröffentlichte 1999, drei Jahre nach dem Tod des Stifters, zu diesem Thema das Buch „Kooperation mit der Evolution“. Diese Veröffentlichungen lieferten die Wertedimension, die die Arbeit von relaio prägten: Die Förderung von technischen und sozialen Innovationen, bei denen der gesellschaftliche Nutzen im Vordergrund steht. Eine digital erneuerte Version des „DABEI-Handbuch“ entstand 2009, die sich noch stark am Aufbau des ursprünglichen Handbuchs orientierte. Zeitweise wurde das Projekt dann am LMU Entrepreneurship Center in München weiterbearbeitet, wobei vor allem der aktuelle Wissensstand rund um das Thema „Nachhaltig Wirtschaften“ erarbeitet wurde. 2012 wurde dann das DABEI-Handbuch „digitalisiert“ und thematisch grundlegend ergänzt und für eine breitere Zielgruppe zugänglich gemacht. Dies legte den Grundstein für das Projekt relaio, das als „Ideengarage“ gestartet wurde und dann 2015 als Plattform für nachhaltiges Unternehmertum online ging.

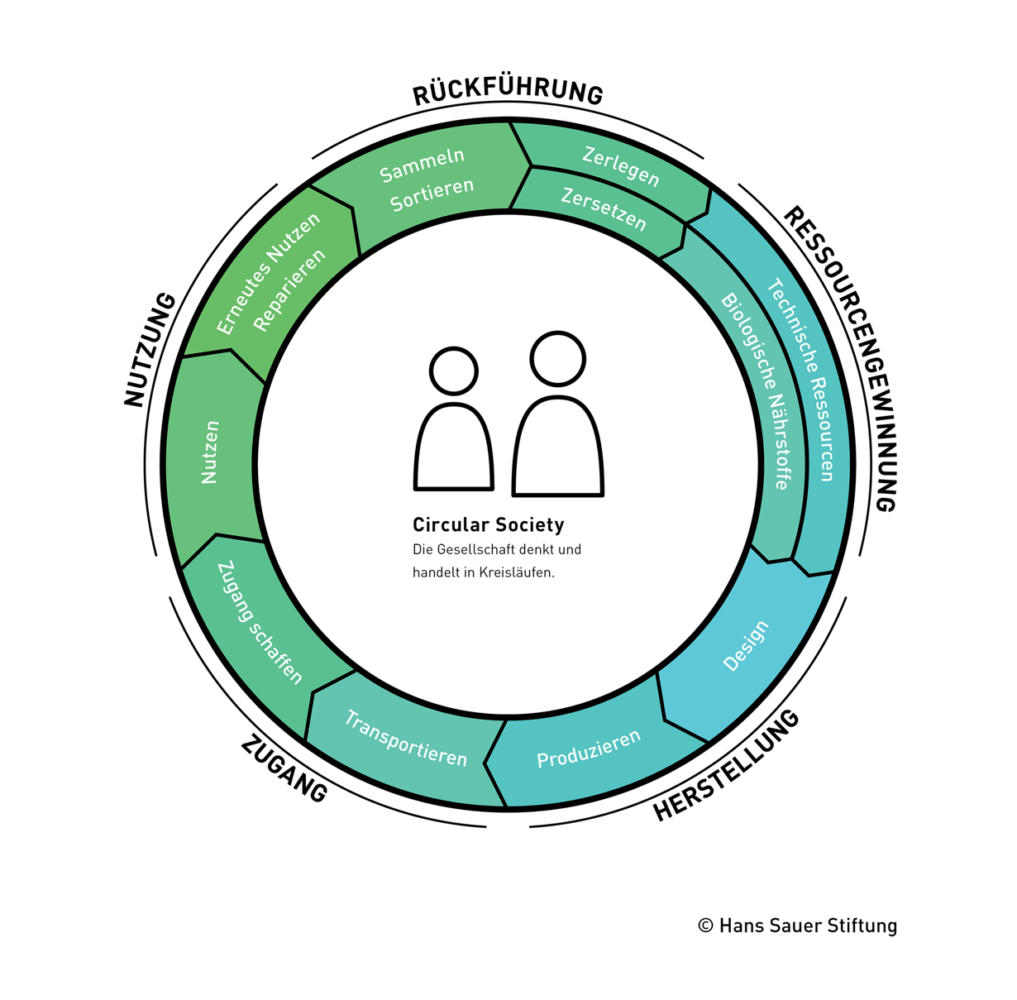

Im Laufe der Zeit gewannen dabei aktuelle Themen der Stiftungsarbeit wie Social Design, Stadtentwicklung und Cirular Society immer mehr an Bedeutung. Diese Themen sind aktuell die Schwerpunkte der Stiftungsarbeit geworden und werden nun auch redaktionell auf- und beabeitet. Wer die Stiftungsarbeit also weiterhin verfolgen möchte, ist herzlich eingeladen dies auf www.socialdesign.de zu tun. Die Seite relaio.de wird daher nicht weiter aktualisiert, bleibt aber in ihrer aktuellen Form erhalten. Die Plattform hat viele angehende Sozialunternehmer*innen und Pioniere des Wandels begleitet, ihnen Wissen zur Verfügung gestellt und versucht, ihnen neue Richtungen aufzuzeigen, die hierfür erarbeiteten Inhalte sollen daher auch anderen noch zur Verfügung stehen.

An dieser Stelle möchte sich relaio zudem bei allen Leser*innen, Interviewpartner*innen und ehemaligen Mitarbeiter*innen bedanken – ohne euch wäre diese Plattform nicht so bunt, vielseitig und spannend geworden.

Für uns heißt es jetzt aber Abschied nehmen, mach´s gut relaio!