Die Slow Fashion-Bewegung will, dass auch im Bereich Mode ein Umdenken stattfindet: Weg vom Konsumieren, hin zur nachhaltigen Wertschätzung.

Jährlich kaufen die Deutschen im Durchschnitt 60 neue Bekleidungsteile – 20 Prozent der Kleidung, die wir besitzen, tragen wir überhaupt nicht und den Rest nur etwa vier Mal, bevor wir sie entsorgen. In wenigen Bereichen des Lebens kann sich der Mensch so offensichtlich individuell darstellen, wie mit dem, was er am Leibe trägt. Hinzu kommt, dass sich Trends immer wieder verändern, genauso wie der eigene Geschmack im Laufe der Zeit. Bis zu zwölf Kollektionen bringen Modelables jährlich raus. Damit wollen sie beim Kunden das Bedürfnis nach „mehr“ wecken: Oft mit Erfolg. Doch woher diese Kleidung eigentlich kommt, die wir so oft viel zu günstig und deshalb vor allem auf Kosten anderer konsumieren, das wurde sich lange nicht gefragt. Doch spätestens seit dem Fabrikunglück 2013 in Bangladesch in einer Textilfabrik, bei dem 1.135 Menschen starben und 2.438 verletzt wurden, interessieren sich mehr Menschen für die Herkunft und die Herstellungsbedingungen ihrer Kleidung. Ein Thema, das auch Andrew Morgan in seinem Dokumentarfilm „The True Cost“ behandelt“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenNach diesem Vorfall in Bangladesch, schlossen sich verschiedene internationale Gewerkschaftsdachverbände, wie UNI Global Union IndustriALL, und Nichtregierungsorganisationen, wie die Kampagne für Saubere Kleidung, zusammen und verfassten ein Abkommen, das bessere Arbeitsbedingungen, unabhängige Kontrollen und bessere Bezahlung für die Arbeiter in Bangladesch veranschlagte. Diese Richtlinien mussten innerhalb 45 Tage nach der Unterschrift umgesetzte werden. Zu den Unterzeichnern gehören auch H&M, Benetton, Aldi Süd, Tchibo und Mango. Doch auch wenn das erste Schritte waren, so änderte dies jedoch nichts an der Verkaufsstrategie der Firmen, die weiterhin ihre „Fast Fashion“ vorantreiben, anstatt auf einen nachhaltigeren Konsum mit mehr Qualität zu setzen. Dies soll jetzt jedoch mit einer neuen Art der Mode, der Slow Fashion, auch in der breiten Masse ankommen.

Bewusstsein schaffen

Geprägt hat den Begriff die Forscherin und Autorin des Buches „Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys“ Kate Fletcher. 2010 gründete die Professorin am Centre for Sustainable Fashion des London College of Fashion das Unternehmen Slow Fashion Consultancy, welches durch unterschiedliche Kampagnen auf nachhaltigen Konsum aufmerksam machen will. Grundgedanken ihres Slow-Fashion-Begriffs sind die Wiederverwendbarkeit, die Reduzierung und das Recycling von Textilien. Doch was unter Slow Fashion verstanden wird, ist sehr unterschiedlich. Für die einen ist es wichtig, dass vor allem im eigenen Land, also regional, hergestellt wird. Andere wiederum legen viel Wert auf die Langlebigkeit des Produkts und dessen Qualität, auch wenn es sich beispielsweise nicht immer um Bio-Baumwolle handelt. Das Ideal wäre wohl alle folgenden Kriterien unter einen Hut zu bringen:

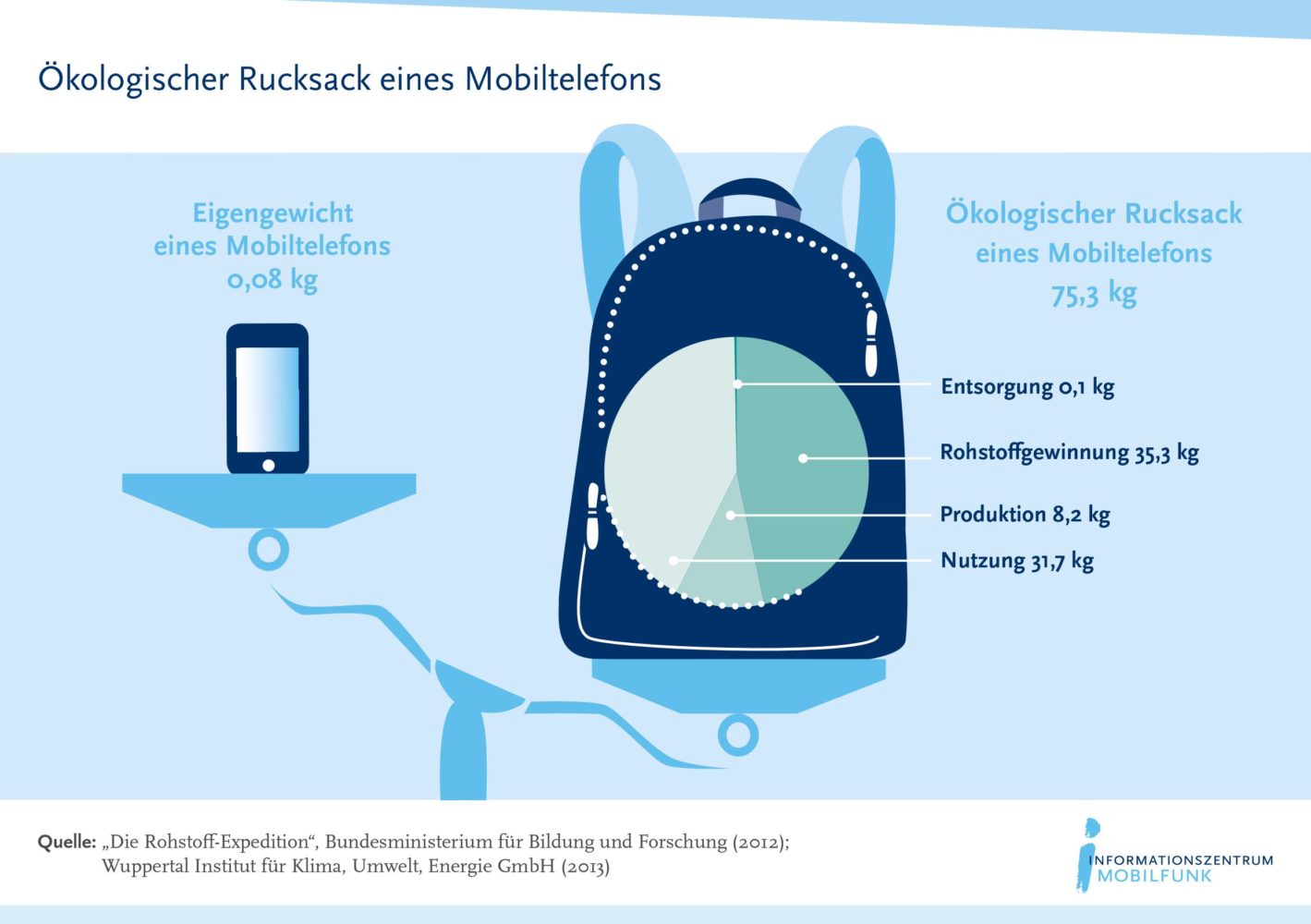

- Langlebigkeit: Slow Fashion hat eine kurze Produktionskette, ist keine Saisonware und ist hochwertig verarbeitet. Die Langlebigkeit führt automatisch dazu, dass Ressourcen geschont werden und die Umwelt somit weniger belastet wird.

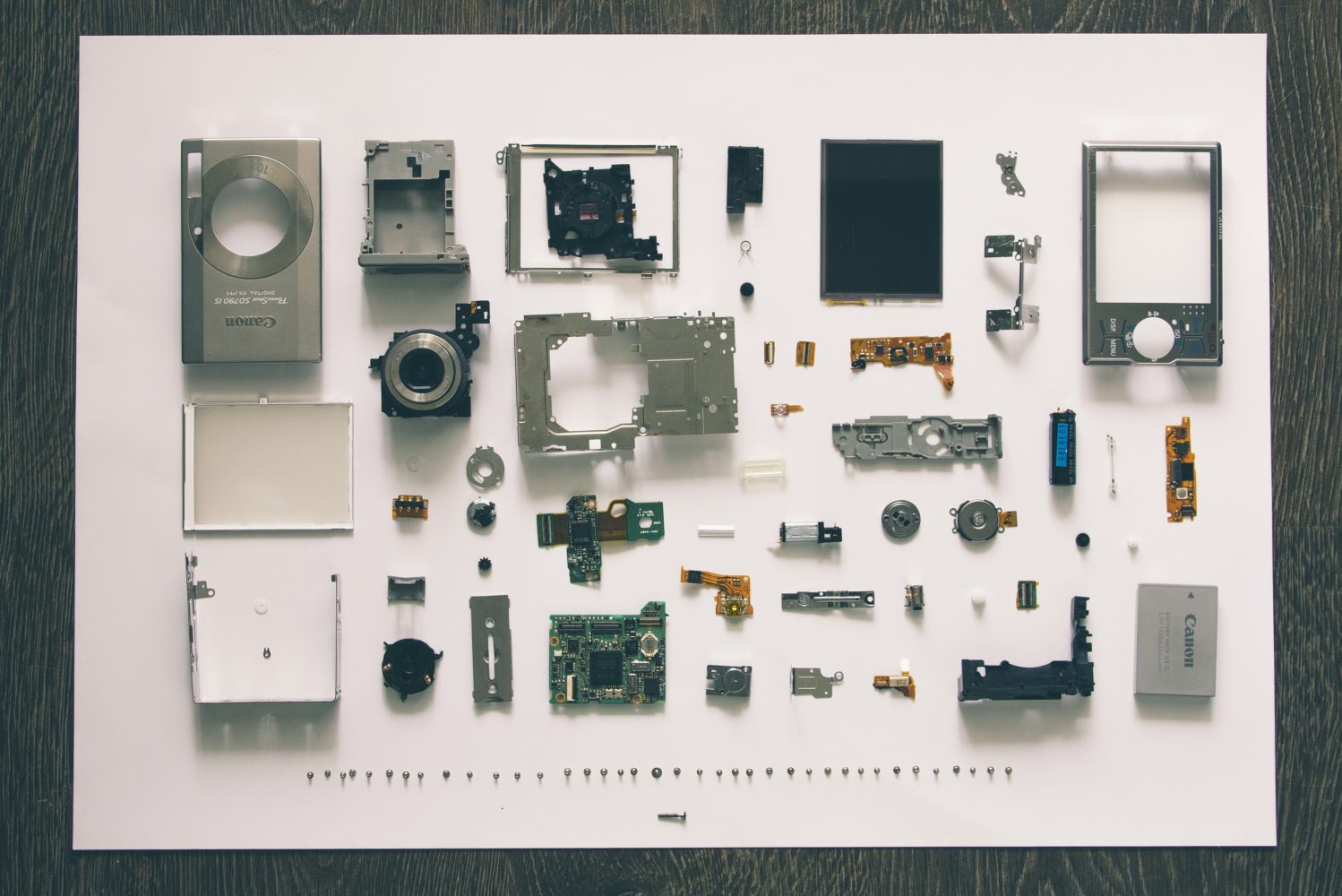

- Gesamtbild: Slow Fashion, das ist nicht nur das T-Shirt oder der Rock, sondern auch das ganze Drumherum. Die Arbeitsbedingungen, das soziale Gefüge der Arbeiter, das Material, die Lieferwege und die Geschichte, die dahinter steckt und sozusagen durch die Mode erzählt wird.

- Diversität: Slow Fashion ist nicht nur das nachhaltige Modelabel mit dem Öko-Zertifikat, Slow Fashion ist auch der Flohmarkt, der Tausch von Klamotten mit der besten Freundin, das Leihen von einem Kleid für einen besonderen Anlass oder das Upcycling von Klamotten, die man dadurch wieder aufwerten kann.

- Bewusstsein: Slow Fashion ist vor allem das Bewusstsein, was hinter der Produktion von Mode steckt und sich wirklich zu fragen, was man braucht und was nicht. Also nicht nur zu kaufen, sondern sich bewusst Fragen zu stellen und Verantwortung für seinen eigenen Konsum und seine Auswirkungen zu übernehmen.

Noch verbinden viele Leute faire, ökologische Mode mit einem eher unmodernen Still und mit höheren Preisen. Mittlerweile gibt es jedoch viele stylische Klamotten und Accessoires, die gut aussehen und zudem noch länger halten, als die Saisonware der Modeketten. Preislich sind sie natürlich noch gehoben, doch geht es bei der Slow Fashion schließlich auch darum, dass man nur ein T-Shirt und nicht drei kauft. Labels und Geschäfte, die Slow Fashion verkaufen sind unter anderem Armedangels, Hess Natur, ThokkThokk und Nudie Jeans. Viele Ideen in diesem Bereich sind aber auch erst im Entstehen und werden durch Crowdfunding- Kampagnen voran gebracht. Wie auch das Modelabel Khala.

Die Mode von Khala ist bunt, modern und nachhaltig. (c) Caroline Deidenbach

Entstanden ist die Idee zu Khala relativ spontan, als Gründerin Melanie Rödel mit Viva con Agua für ein Brunnenprojekt in Malawi war. Erst ist der Entstehungsphase stellte sie fest, wie kompliziert die Produktion von Mode ist, vor allem wenn sie nachhaltig und ökologisch sein soll. Das Start-Up verbindet europäische Schnitte mit malawischen Stoffen – zu bezahlbaren Preisen. Für sie ist der erste Schritt die soziale Nachhaltigkeit vor Ort in Malawi zu fördern. Das bedeutet am Ende faire Bezahlung, Urlaubstage und eine Krankenversicherung für die Schneider vor Ort. Zukünftige Schritte wären dann auch die Produktion von Bio-Baumwolle und eine nachhaltige Lieferkette. Über die Weiterentwicklung ihrer Geschäfte berichten die Macher von Khala übrigens auch auf relaio in ihrer Kolumne.

Die Kleidung ist für viele nachhaltige Modelables ein Weg die Informationen über Produktionsbedingungen und Nachhaltigkeit unter die Menschen in Europa zu bringen, in der Hoffnung, dass sich ihre Kunden mit dem Thema auseinandersetzen. Kritisch kann man dabei natürlich sehen, dass wieder etwas konsumiert wird – also Ressourcen verbraucht werden und damit eigentlich wieder nur der klassische Markt bedient wird. Doch genauso muss bedacht werden, dass sich, vielleicht auch nur im Kleinen, vor Ort etwas ändert, wenn beispielsweise ein malawischer Schneider mit dem Geld seine Kinder auf die Schule schicken kann. Nicht zu vergessen, wenn wenigsten ein Teil der Kunden anfängt sich Gedanken über den eigenen Konsum zu machen und diesen zu reduzieren, dann hat schon Wirkung gezeigt.